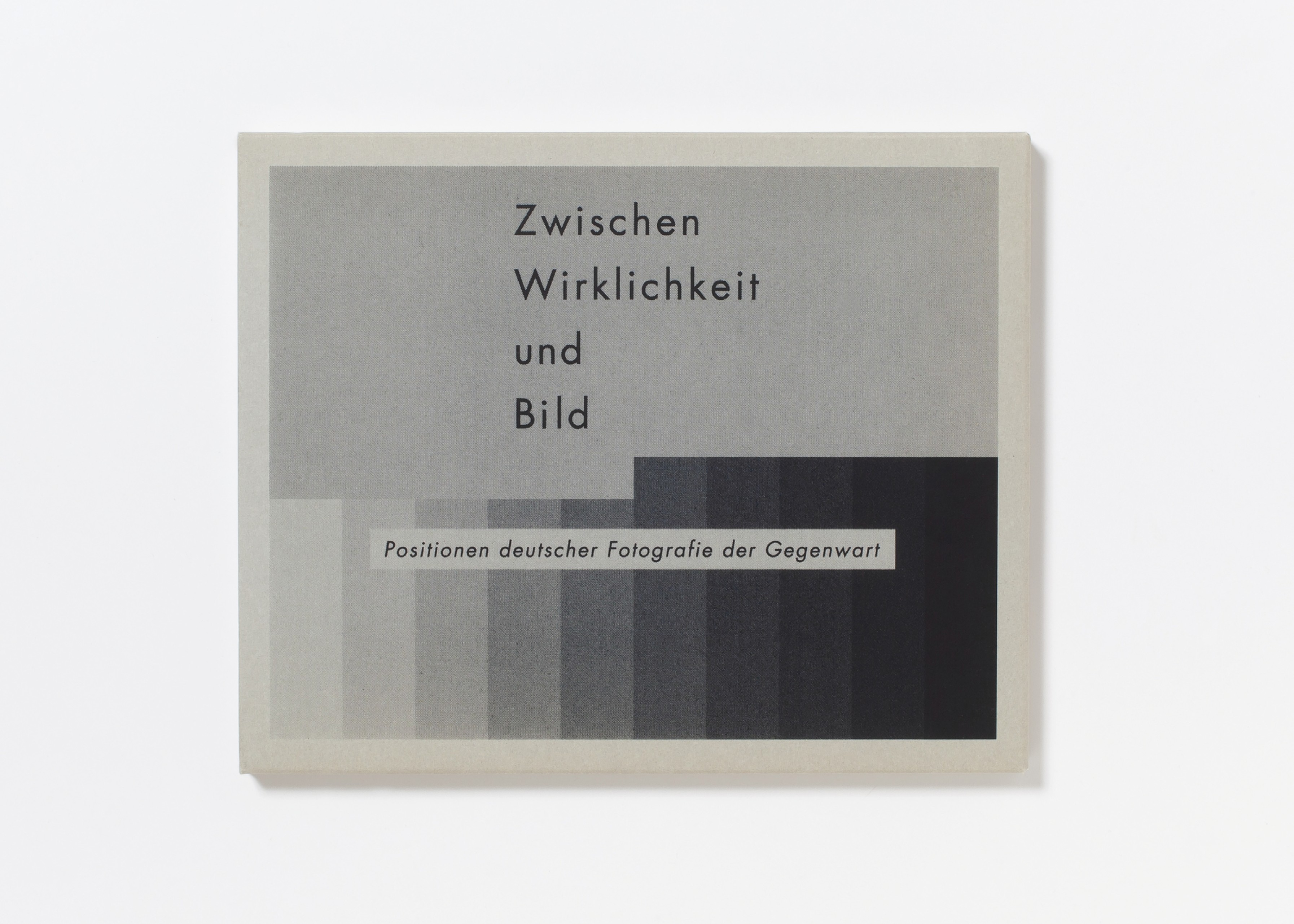

東京国立近代美術館「ドイツ写真の現在:かわりゆく『現実』と向かいあうために」(2005)

会場写真:勝又公仁彦

『ドイツ写真の現在:かわりゆく「現実」と向かいあうために』(2005、読売新聞東京本社)

図録装丁:服部一成、山下智子

私は中学生の頃から、写真を撮ることが好きでした。写真を撮り始めたのは、中学1年のとき、親からオリンパスの「OM-1」というフィルムの一眼レフカメラを譲り受けたことがきっかけです。その後どんどん、写真だけでなくサブカルチャー全般にのめり込み、デザイナーになれば音楽や映画、写真、雑誌、本など、自分の好きなこと全部に関われる可能性があると気付きました。それがデザイナーを志した理由です。

私は一浪して美大に入ったのですが、振り返ってみると浪人中は、自分の好きなことやものを改めて考える良い時間でした。

そんな浪人中に行った展覧会のひとつが、2005年10月に東京国立近代美術館で開催された「ドイツ写真の現在:かわりゆく『現実』と向かいあうために」で、とても衝撃を受けました。10人のドイツの写真家の作品が展示されていたのですが、キリッとした空気が立ち込め、構成や構築的で完璧な構図は絵画のよう。得体の知れない違和感があるビジュアルばかりでした。

たとえばトーマス・デマンド。一見なんでもない1シーンですが、現実味のない無機質な空気がどこか不自然。これらは紙で制作した実物大の模型を撮った作品なんですね。リアルなフェイクです。アンドレアス・グルスキーの作品は、巨大で高精細で全てにピントが合っていて、人間の目では決して全貌を捉えきることのできないビジョンです。

数年後に、その巨大な作品は高解像度のカメラでパーツごと撮影され...