受講の種類について

宣伝会議の教育講座には、受講形式が複数あります。ご都合に合わせてお選びください。

※それぞれカリキュラム、講師情報などが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

オンデマンド配信

いつでも最新の講義を、早朝土日を含め、繰り返し視聴可能です。

ライブ配信

会場移動なく、オフィスや在宅で、チャットを活用しながら双方向でのオンライン受講が可能です。

教室開催

万全の感染対策の整った会場において、対面で、講師による直接指導を受けることが可能です。

オンデマンド配信

講座について

開講の背景

自社の必要性を市場に届けるBtoBブランディング

長らく日本のBtoB企業では、自社の商品やサービスを訴求することに主眼が置かれていました。ところが近年、BtoB業界でも業界の垣根が融解し、市場内のプレイヤーの数が増加しています。例えば大手金融が中古品の仲介に、また電力会社が農業市場などに参入するケースなどです。このため従来の商品一辺倒のセールス活動から脱却する必要があります。そこで必要なのは顧客から選ばれる「必要性」の醸成、すなわちBtoB企業のブランディングです。そもそもブランドとは差別化の象徴としてのアイコンです。BtoB企業におけるブランドに置き換えた場合、顧客の頭の中に「この課題にはこの会社(自社)」と明確にアイコン付けができる状態こそ、ブランディングが出来ている状況と言えます。

届けるべき情報は同じ企業に向けてであっても買い手によって異なる

BtoC企業では、多くの場合、商品の訴求対象は顧客対象と合致するため、届けるメッセージは同一です。ところが、BtoB企業は担当者、決済者、職位、またリテラシーにも違いがあるため同一のメッセージでは訴求できないと課題があります。このようにBtoC企業では「個人」へのコミュニケーションであるため同一のメッセージで足りるところ、BtoB企業では一つの組織に対しても、「特定の対象者」ごとにそれぞれのコミュニケーションが求められます。そこで本講義ではBtoB企業にとってのブランドの基本概念と、ブランディングを推進していく際のコミュニケーション設計、コンテンツ作成のポイントを学びます。

受講生の声

- バイヤーズジャーニーが変化し、営業が初めて接点をもつ時点ですでにバイヤーは情報収集、比較済の状態(購買検討プロセスの57%地点)であり、WEBでの情報発信の重要性が増している点に問題意識を持ちました。

- 半導体メーカー

お客様、就活生などがターゲットとなる方たちが情報取りを行う川上部分で、一候補企業としてリストアップして貰えるよう、対象者の行動に沿い、欲しいタイミングx最適なタッチポイントx役立つオウンドメディアを備え、みなさまのお役に立てるよう努めていきたいと思いました。

- 広告会社

営業努力を否定しない「GNP+digitalセンサー」という言葉が非常に印象的だった。「ターゲットを絞り過ぎるとインフルエンサーを捕まえられない」ことを改めて意識させられた。

- SIer

内容が分かりやすく、マーケティングと営業の役割の違いを知ることができた。新規顧客獲得等の実務に非常に有効だと感じた。

- 通信事業者

現在小規模ながらコンテンツマーケをやっていて、人が変わるとどうしてもないがしろにされがちだが、やはりここは続けていきたいと思う。今はサービス寄りの記事が多いが、エンタメ記事もゆくゆくは作れる程度に育てていけるとよいと思った

学ぶポイント

01 「プロモーション」ではなく「ブランディング」の仕方を知る

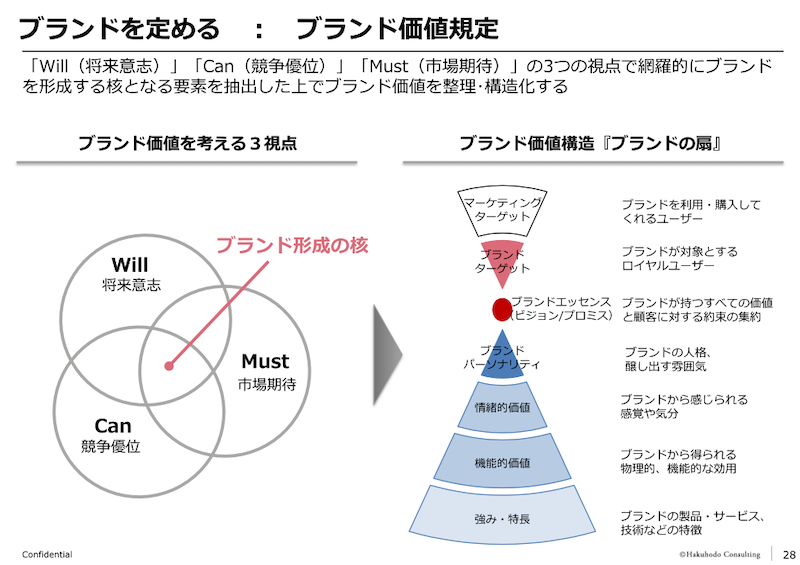

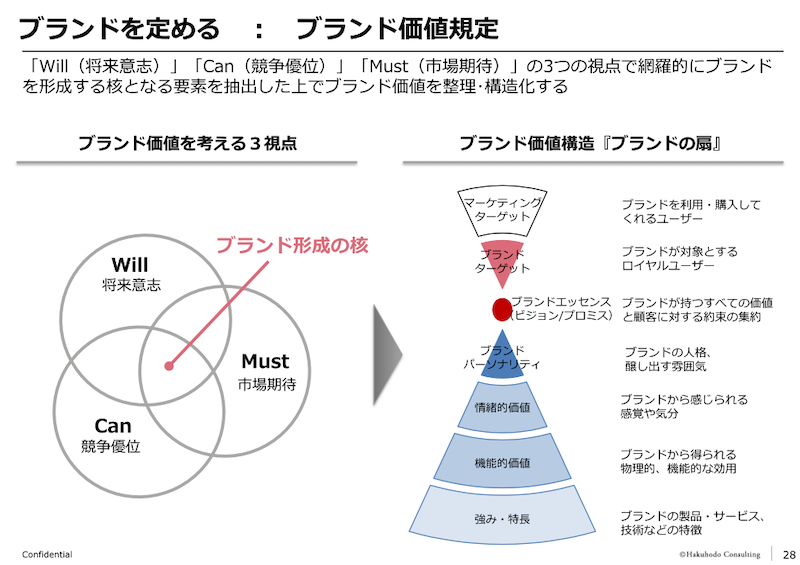

「製品への強いこだわり」「納期の速さ」「環境に配慮した素材」など自らの強みを、自社視点で伝え、目下の売り上げを追う役割が「プロモーション」です。対して、ブランディングでは視点の転換が必要です。自分たちがどう思うかではなく、顧客に「この課題にはこの会社(自社)」と必要性を感じてもらうことが「ブランディング」の役割です。そこで本講義では次の3つのステップからブランディングの仕方を学びます。1つ目がブランド価値を規定する方法です。7段階でブランドの価値を構成する「ブランドの扇」を活用し、自社ブランドが伝えるべき価値を定めていきます。2つ目がその届け方です。顧客の状況(認知→理解→共感→好意→推奨)によって、同じ情報であっても反応の仕方が大きく異なるためです。3つ目がコンテンツの切り分け方の理解です。状況が異なる顧客に対して興味を軸にコンテンツの形を変えていく手法を理解します。

(c)博報堂コンサルティング

02 メディアごとに異なるコンテンツの作成・発信ノウハウを学ぶ

BtoBブランディングを行う以上、どのメディアに接したとしても最終的には「この課題にはこの会社(自社)」と想起させる必要があります。しかし、情報媒体が違う以上、伝え方を変えなければそのような想起をさせることは困難です。例えばソリューションサイトでは商品やサービスなどを別サイトで構築し、より顧客に訴求できる導線・イメージ作りが欠かせません。一方、Facebookでは幅広いステークホルダーとの関係性向上が出来るため、自社の活動内容を発信するのに適しています。そこで本講座ではコンテンツ作成のポイントや、メディアごとに異なるアプローチ方法を学びます。

(c)デンソー

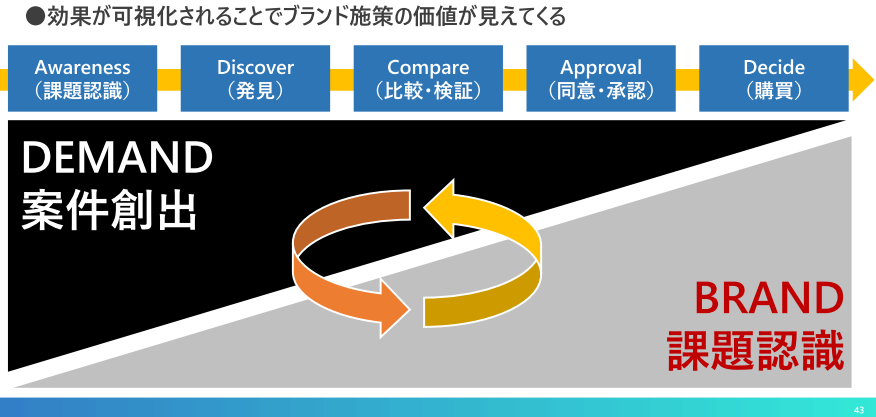

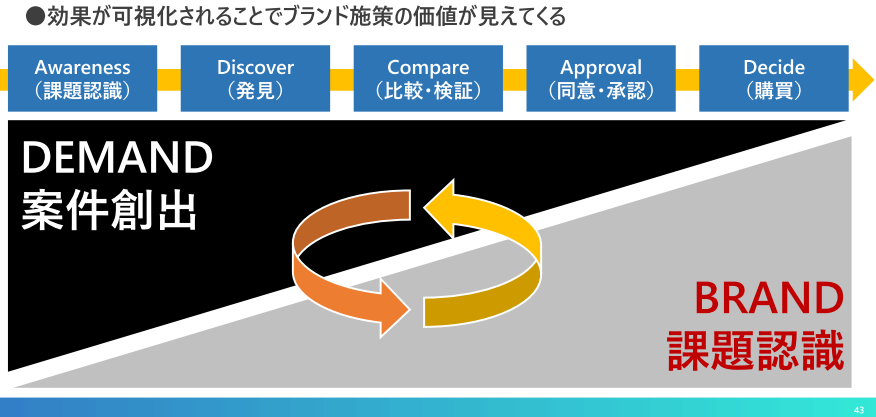

03 営業案件の創出につながるマーケティング手法を学ぶ

顧客検討フローのデジタル化が加速したことによって、商談前に勝負が決する今、商談に入る前の体制作りが案件成約の分水嶺となります。突破口となるのは、日常シーンを活用した情報発信「デマンドジェネレーション」です。MA(マーケティングオートメーション)とオウンドメディアを活用し、見込み顧客の拡充を図ります。そして課題に寄り添った情報を、顧客が具体的な検討フローに入る前から発信・浸透させることで、自社への検討への流れを強固にすることが出来ます。本講座では日常シーンを活用した情報発信、デマンドジェネレーションの概要、検討フロー別のアプローチのポイントを学びます。

(c)電通

カリキュラム

時間 | 講義内容 |

第1部 | ブランド概論 |

第2部 | マーケティング編 |

第3部 | 事業会社編 |

講師紹介

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

カスタマーエクスペリエンス・トランスフォーメーション パートナー

清水 慶尚氏

パーパスによる社内の行動変容と中長期事業戦略・計画とのアライメントを実現 また、疑問視されがちなB2B企業における「ブランド」を最大限活用した顧客接点・営業接点改革を実現。顧客との関係性強化するデジタルマーケティングおよび営業DXをブランド×ITによって実現する

株式会社電通

ソリューションクリエーションセンター トランスフォーメーションプランニング部 ビジネスコンサルタント/ソリューションプランナー

梅木 俊成氏

1978年生まれ。マーケティング部門、営業部門を経て2020年より現職。2012年から半導体、マテリアル、IT系商材、PCやスマートフォン等100社以上の国内外におけるB2B事業におけるコンサルティング及びブランド戦略とデマンド戦略を中心に担当。顧客購買データ分析を起点にオンオフ施策やMA/SFA/CDP等のDXツールの導入、インサイドセールス、カスタマーサクセス体制等の組織構築支援を行う。電通グループ横断プロジェクト「電通B2Bイニシアティブ」主宰。

株式会社デンソー

広報渉外部 ブランド推進室 担当課長

武政 智之氏

(株)デンソー入社後、デザイナーとして製品・UI・展示・グラフィック等のデザインや製品・技術プロモーション業務を担当。現組織の前身となるブランド推進室を経て、2017年に広報部(現 広報渉外部)へ異動。会社SNSの運用・立ち上げや技術PRウェブサイト企画、技術PR動画制作に従事。現在はモーターショーなどの社外展示会の企画・プロデュースやコンテンツマーケティングサイトの立ち上げ、リブランディング映像企画などに取り組んでいる。

受講の種類について

宣伝会議の教育講座には、受講形式が複数あります。ご都合に合わせてお選びください。

※それぞれカリキュラム、講師情報などが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

オンデマンド配信

いつでも最新の講義を、早朝土日を含め、繰り返し視聴可能です。

ライブ配信

会場移動なく、オフィスや在宅で、チャットを活用しながら双方向でのオンライン受講が可能です。

教室開催

万全の感染対策の整った会場において、対面で、講師による直接指導を受けることが可能です。

お申込み

オンデマンド配信講座

開講日 | 現在、お申込受付中です。 ※開講済の講座は、Webお申込後すぐに視聴開始できます。 |

受講価格 | 59,000円(税込 64,900円) ※申込金5,000円(税込 5,500円)を含みます |

補 足 |

|

注意事項 |

|

オンデマンド研修(人数100名まで)

開講日 | 2022年10月01日(土) 期間はご希望日から14日間です。 |

定 員 | 100名 |

受講価格 | 550,000円(税込 605,000円) |

補 足 | ※視聴期間の延長、受講者の増加についてはお問い合わせください。追加料金にてご対応可能です。 |

注意事項 |

|

チケットを利用する

この講座をシェア

この講座を見た人はこんな講座も見ています

- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/

.png)