.png)

いつでも視聴できる「オンデマンド配信」

市場が限られる国内から“海外へ”

国内ほど認知もブランドもない海外で成果を上げる広報とは?

人口減少などを背景に、企業の海外進出が不可避と言われて久しくなりました。こうしたなか、インターネットやSNS の普及が後押しとなって、大手企業だけでなく中小企業や地域自治体の海外進出、またインバウンド施策が旺盛です。

また、アプローチする国も欧米など先進国に限らず新興国など多岐にわたるようになりました。

しかし、日本と違う文化・言語で成り立つ海外諸国で、自社や商品ブランドを思うように広報できず頭を抱える担当者は少なくありません。

さらに各国で広報活動のスタンダード、主流メディア、注目されやすいコンテンツが異なり、実務が複雑多岐にわたるのがグローバル広報の実情です。そこで宣伝会議は、各国で異なる広報事情から、海外経験がなくても国内からできるアプローチまでを学ぶ本講座を開講します。

国内とは異なるスタンダードを知り、

最初にとるべきグローバル広報のいろはを学ぶ

以心伝心はあり得ないグローバル対応。

海外経験がなくても日本で始められるアプローチから、国内で情報が少ない各国の広報事情までを学びます。

国・地域ごとに事情が大きく異なる海外。例えばメディアでは、テレビが主な情報源である場合や、スマートフォンからネットメディアへのアクセスが主流の場合など実情は異なります。また、PRする内容の伝え方にしても、各国でも文化に合わせた情報の発信が必要と言われています。かといって、担当者が個別対応ばかりを進めることは好ましくありません。本講座では、どこまでグローバルで統一した対応で効果を高めることができるのか、業務の線引きと実務で生きるテクニックを習得します。

・広報目的・戦略の整理

・現地の情報収集

・言語を含む対応レベルの検討

・Webサイトなど自社コンテンツの拡充

・海外媒体のベンチマーク

・国内在住特派員へリレーション構築

・プレスリリースの配信

・各種ツールの企画制作

・クリッピング、他社ベンチマーク

・ソーシャルメディアのモニタリング

・ニーズの吸い上げ

・海外投資家、ニーズの掌握

・パートナー会社の検討 など

・各地域・メディアのニーズ探索

・現地メディアの個別アプローチ

・現地広報の採用・育成

・生活者を対象としたプロモーション

・支社との意思疎通

・支社への権限譲渡

・対応基準の全グループ共有

・支社・本社の有機的連携

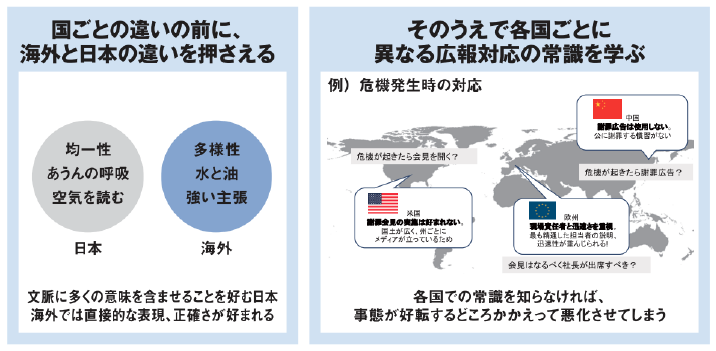

グローバル広報となると、国ごとの言語対応や市場の様子を気にするものです。しかしその前に、どういった社会背景があって、コミュニケーション文化が日本とどう違うのかを知る必要があります。その違いを理解したうえで、言語や文化、そして広報活動の常識を学ばなければ、言葉は通じても思うような広報成果が得られなくなってしまいます。そのため講義では、海外と日本でのコミュニケーションの違いを学び、最低限押さえるべき言語対応、各国で広報活動を成功に導く成功要素を学びます。

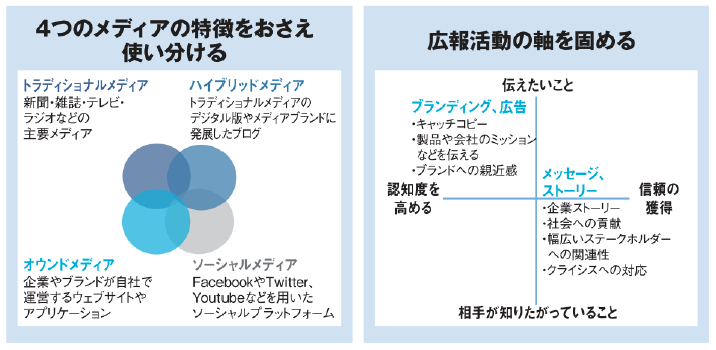

限られたリソースでグローバル広報を成功に導くためには、メディアの特性をよく理解し、グローバルで共通する軸をどこに置くかを固めることが欠かせません。しかし、各国メディアの特性など実務で即役立つ情報は、書籍やインターネットには詳細なものはなく、一部のグローバル規模のPR会社にのみノウハウが蓄積されています。そのため講義では、メディアの特性と活用法、広報活動の軸を固めるコツを、グローバル規模のPR会社の講師から学びます。

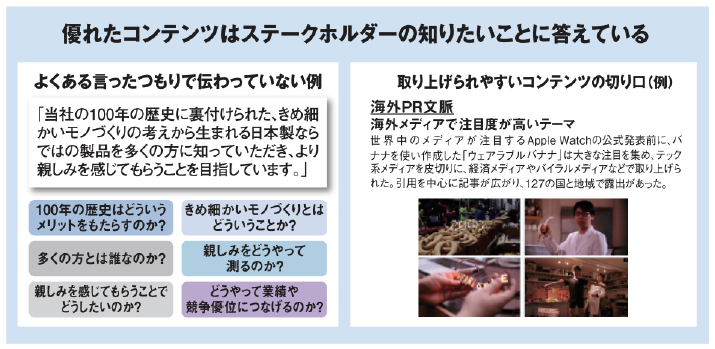

日本国内で発信している情報をそのまま翻訳しても、海外の人にとっては価値がよく分からず理解されないことが多々あります。また思わぬ誤報を招くリスクもはらんでしまいます。一方で、日本から発信され、海外メディアに取り上げられたり、SNSで拡散したコンテンツもすでに多く存在しています。講義では、海外で支持されるコンテンツの切り口や情報収集方法、情報を拡げていくためのさまざまな手法を知ることで、明日から始められる海外広報のコツを学びます。

1993年から99年の朝日新聞記者を経て、香港拠点のアジアタイムズ・オンラインやブルームバーグ、ウォール・ストリート・ジャーナル・ジャパン、インスティテューショナル・インベスター誌などでライターやエディターを務める。2009年から14年まで国際軍事専門誌IHSジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー東京特派員。米紙インターナショナル・ヘラルド・トリビューンや英紙ガーディアン、シンガポールのザ・ストレーツ・タイムズ紙、東洋経済オンライン等にも記事掲載。また、09年から12年までは経済専門チャンネルの日経CNBCのコメンテーターを兼務。14年から16年3月までハフィントンポスト日本版編集長、16年4月から17年1月までロイター通信のシニア・オンライン・ニュース・エディターをそれぞれ務める。

電通PR入社後、ICT、金融、外食、飲料、官公庁など様々な事業会社・団体のコミュニケーションコンサルティングに携わる。マーケティングコミュニケーションからインターナルコミュニケーション、デジタル&ソーシャルメディアに関わるコンサルティングも含め統合的な戦略プランニングのフィールドは選ばない。事業コンサル会社へ転身後、チームごとのスピンオフにてコンサルティングベンチャーを起業。大手通信ブランドの新規事業開発、M&Aアドバイザリ、MOTなども経験。電通PRへ再度合流後は、自社の新規事業開発部署を率いて、デジタル領域の新潮流の創出に尽力、電通新局の立上げメンバーとしても従事した。現在はプレミアムインポートブランド、医薬会社、B2B中間材メーカー、エアラインなどを中心に、統合コミュニケーション戦略の立案と、海外事業に関するアドバザリー及びインプリメンテーションに従事。メルトウォーター社代表ヨーン氏の国内新書『Outside Insight』のプルーフリードを行うなど幅広く活動している。訳書:『~編集者のように考えよう~コンテンツマーケティング27の極意』(翔泳社)原題)「Think Like a Publisher」 / Rebecca Lieb

1978年、慶應義塾大学経済学部を卒業し、本田技研工業株式会社に入社。ワシントン事務所にて米国における政府議会・マスコミ対策を担当し、85年には日米自動車貿易摩擦が大きな問題となる中、初代デトロイト事務所長として北米地域における同社の広報戦略立案・展開の責任者となる。94年、セガエンタープライゼス株式会社に転じ、海外オペレーション部長、アジア・オセアニア営業部長を歴任。 97年、世界最大のコミュニケーション・コンサルティング・ファームであるフライシュマン・ヒラード(本社:米国セントルイス)に参画、日本法人を立上げ代表取締役に就任。 企業や組織の事業戦略実現を支える戦略コミュニケーション®分野の第一人者として、多様化するビジネス課題に直面する数多くの日系外資系企業・組織にコンサルティング・サービスを提供している。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

カリキュラム | |

|---|---|

時間 | 講義内容 |

約60分 | メディアから学ぶグローバル広報のポイント ・メディアから自社はどう見えるか ・編集者、記者、特派員の動きを知る ・編集方針を知る ・各メディアの姿勢の違い ・誤報への申し立て、電話取材、言語対応はどこまですべきか ・記事にしたくなるニュースの特性 ・広報担当者に求めるられる資質 ・国内外複数のメディアを経験しての教訓 |

約90分 | 「攻めのPR」につなげるグローバルキャンペーン ・グローバルキャンペーンの狙いと効果 ・ブランディングやレピュテーションとの関係 ・企業コアバリューの浸透 ・グローバルでの統一したコンテンツづくり ・日本でうける/グローバルで通じるコンテンツ ・ソーシャルリスニングの活用 ・メディアプラットフォームの設計の基本 |

約120分 | フライシュマン・ヒラード・ジャパンから学ぶグローバルにおける戦略企業広報とは ・グローバルにおける戦略企業広報とは ・コミュニケーションの本質 ・戦略企業広報の新たなる地平 ・メディアリテラシー |

概要 | ||

|---|---|---|

受講形態 | 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 お申込み日から14日間視聴可能。 | |

受講のご案内 | 【実施上の注意】 | |

受講料金 | 1名受講 | 59,000円(税込64,900円) |

100名まで | 550,000円(税込 605,000円) | |

オンデマンド研修について | ・(受講手順)申込後、全受講者の視聴開始まで、最短で3営業日ほど要します。申込後に、事務局から別途、視聴開始日や受講者を指定するためのご案内をお送りします。 ・(視聴開始日)視聴開始日は、数日~数カ月先の指定も可能です。受講者への事前連絡も想定し、余裕をもった申込みをお勧めします。 ・(視聴期間)視聴期間は14日間で、延長キャンペーン対象外です。 ・対象は、同一の企業・団体の従業員の方です。親会社・子会社・関連会社の従業員の方は対象外となります。 | |

割引チケットについて | ※この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。 | |

受講対象 | ・グローバル広報の実務に関わる企業の広報・経営企画・総務部門の方 | |

注意事項 | 受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。 | |

・1名単位でのご受講は「1名受講」

・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」

・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。