いつでも視聴できる「オンデマンド配信」

AI活用における文章校正力養成講座

生成AIが作成した文章の良し悪しを判断する力を身につける

生成AIが文章を作成してくれる時代に。

人には『その文章が正しいかどうかをジャッジするスキル』が求められています。

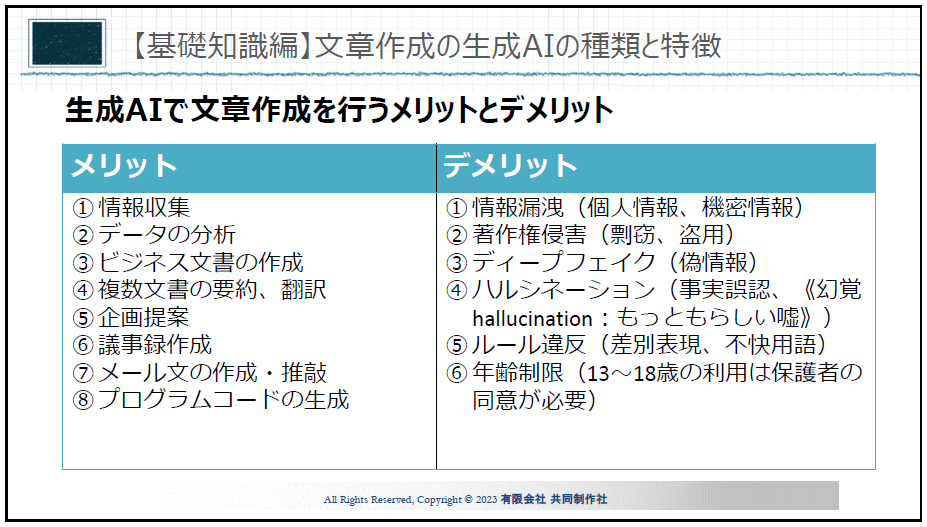

ChatGPTなどの文章生成AIは、指示文(=プロンプト)から簡単に文章を作成、要約、翻訳することを可能にしました。そして、業務効率・質を高めるための、ビジネスにおける「AI活用」にも関心が高まっています。

その一方で、生成AIが作った文章には、さも本当のことを言っているかのような誤情報が含まれていたり、著作権侵害など、さまざまなリスクが潜んでいます。「AIが生成したこの文章が果たして正しいのか」「AIで作ったコピーが法に反していないのか」など、ツール自体が便利であることは理解していても、前提となる判断力に欠けていて、結局自身の業務に活用できていないという課題も上がっています。

そこで宣伝会議では、AIが生成した文章が文法的に、法的に問題ないかを判断するための校正力・添削力、そしてAIツールを活用した校正・校閲のノウハウが学べる「AI活用における文章校正力養成講座」を開講いたします。

この講座で得られるもの

- 生成AIが作った文章を使用する前に、チェックするべき基本的な項目がわかる

- 「この文章は問題があるかもしれない」と事前に注意するべきポイントを知る

- 他者の制作物を無断利用しないための権利関係の解説

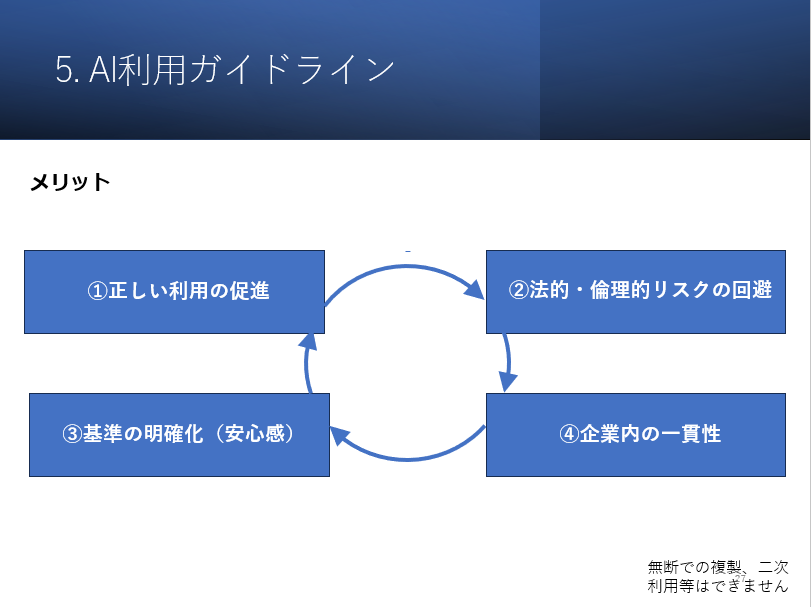

- 企業で「AI利用ガイドライン」を作る際のポイントがわかる

- 校正・校閲に役立つAIツールの紹介

このような方に最適な講座です

校正校閲の基本とAI活用のリスクを把握することで

文章生成AIを使いこなす

理解の手順

AIを活用し文章を作成するうえで必要不可欠な校正・校閲のテクニックと、企業秘密流出・著作権侵害などのリスクを避けるために、身に付けておきたいスキルや法律の知識を学ぶ

講座で学ぶこと

01 生成AIが作る、いかにもそれらしい文章。

トラブルを防ぐために校正・校閲力の強化は不可欠です。

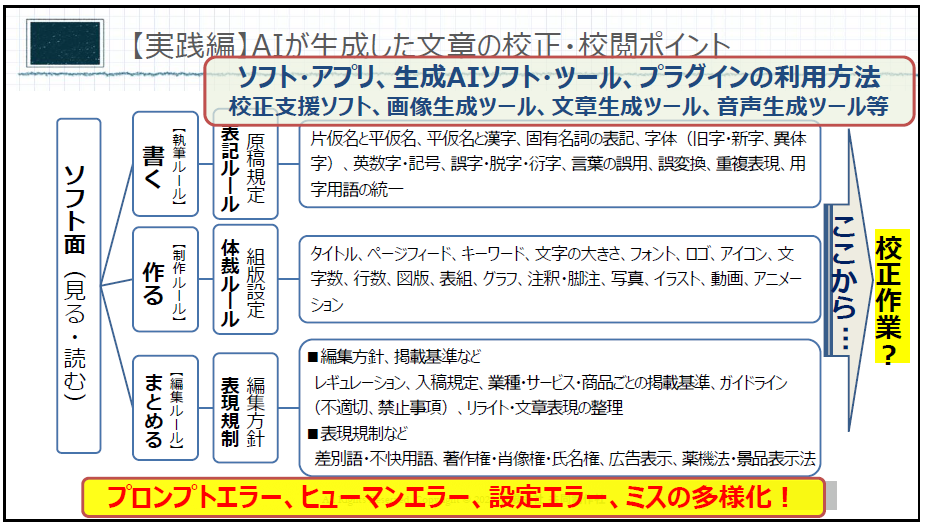

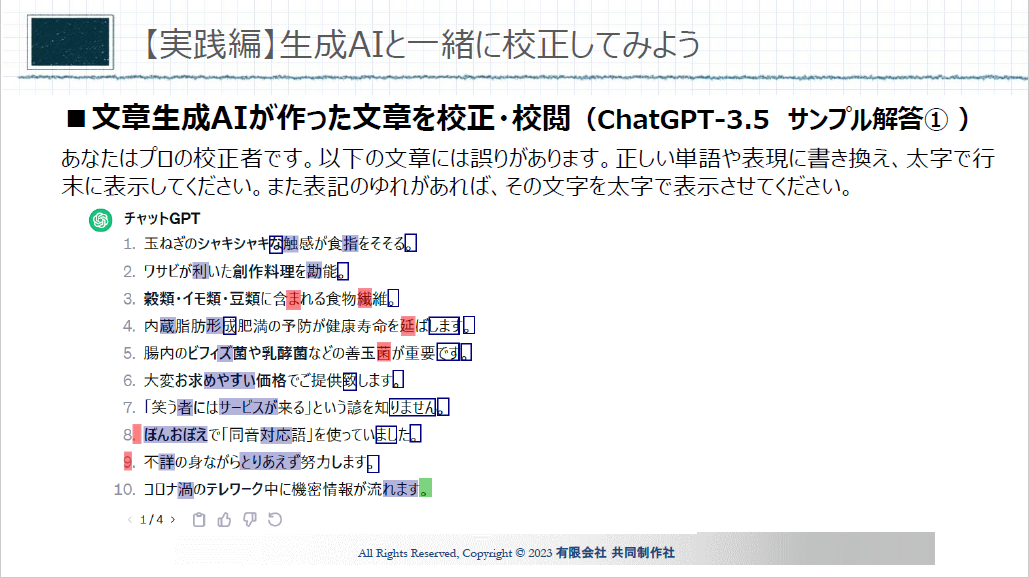

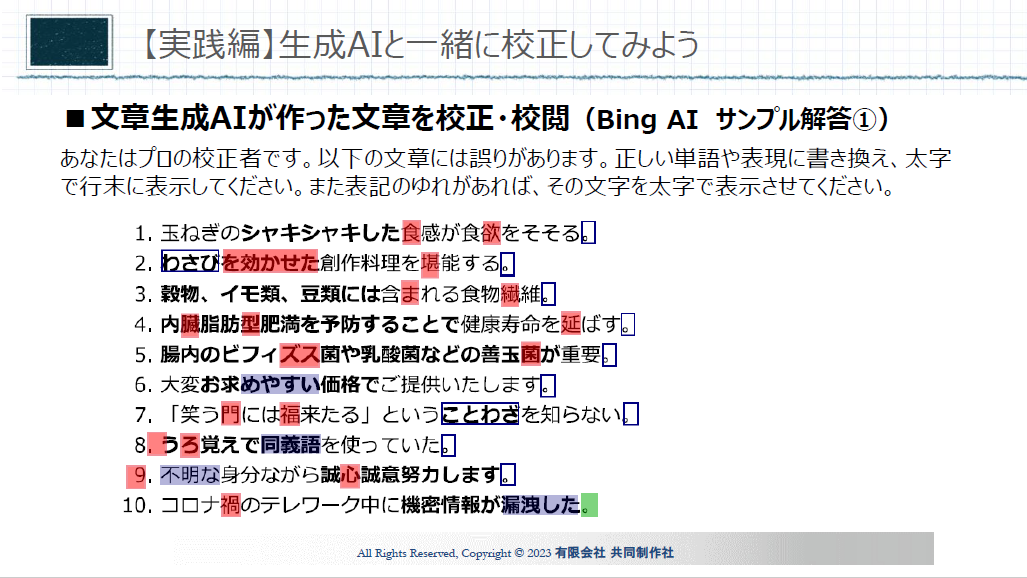

高精度な文章を生成するAIは、簡単に使える一方で課題点も多く、誤った情報を拡散する危険性や不適切な表現が含まれる懸念があります。文章の校正・校閲は、トラブル回避や炎上防止などにつながる大切な作業です。まずは基本的な校正校閲の流れを把握し、チェックする場合の具体的な工程について学びます。また、本パートでは、実際に生成AIで作成したリリースの校正校閲を行います。さらに内容を落とし込みながら、解説を聞くことができます。

02 著作権侵害、企業情報流出などの懸念が強いAI。

文章に関する法解釈、権利関係を学びます

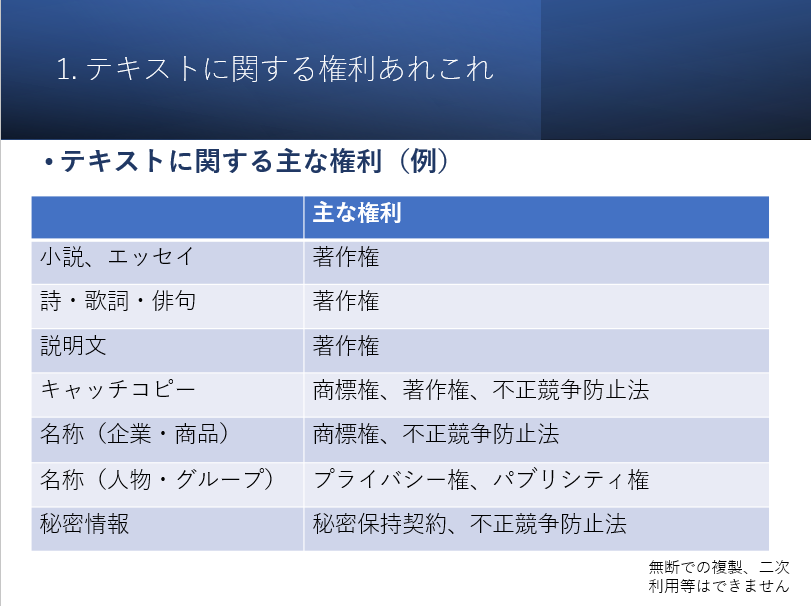

岡本氏の講義資料より

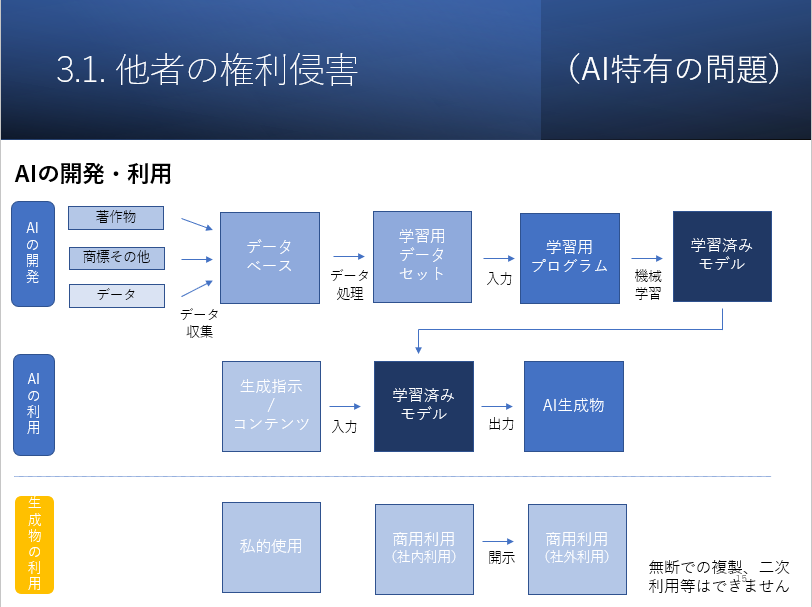

生成AIで作成した文章を適切に使用するためには「法律」の知識が必要不可欠です。知らずに使ってしまえば、他者の権利侵害を招く問題にも発展しかねません。そもそもテキストに関する権利には、どのようなものがあるのかを理解し、AI生成物の権利の帰属を知ることで、無断利用のリスクを回避できます。そこで本講義では、文章に関する基本的な法律から、他者の権利を侵害しないための注意点、そして自身の権利保護のための「AIガイドライン」を作る際のポイントまでをお伝えします。

03 Enno、Shodo、AI editorなど実務にすぐ活きる!

校正校閲AIツールの活用術が学べます。

本講義では無料で使えるAIツール(Shodo)や有料ツール(AI editor)の使い方や注意点を解説します。もちろん、AIツールだけで文章を作成できるわけではありません。校正校閲ツールを活用し全体のクオリティを担保、そして、人の手を加え伝わりやすさを向上させる、つまり役割分担をすることで、業務における「AI」×「校正校閲」の力を高めることができます。

現場で実践する力を習得する!

今すぐ申し込む講師紹介

共同制作社

代表取締役社長

木下 彰二 氏

出版社や編集プロダクションの勤務を経て、1995年にフリー校正者として共同制作社に登録。 1998年に編集者として同社入社後、校正部を経て2012年より現職。 校正者・編集者・制作ディレクターのそれぞれの立場から、単行本をはじめ、 雑誌、PR誌、カタログ、チラシ、広告などに携わる。 現在、校正・校閲に関する執筆や解説をはじめ、セミナー・企業研修などの講師として 東京、名古屋、京都、大阪、福岡などで活動中。 校正ミスをリスクマネジメント、ヒューマンエラー、 ヒューマンファクターという観点から分析し、対策の提案をしている。

骨董通り法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士

証券アナリスト (CMA)

神戸大学大学院 客員教授

岡本 健太郎 氏

弁護士、NY 州弁護士、証券アナリスト。ロイター通信社(日・英)などを経て、国内外のアート、エンタテインメント、デザイン法務に従事。神戸大学大学院客員教授、Japan Contents Blockchain Initiative 著作権流通部会 部会長、アカツキ社外監査役なども兼務。月刊『宣伝会議』に「著作権Q&A」を連載中。 近著に『エンタテインメント法実務』、『スタートアップの法律相談』(いずれも共著)など。趣味はリズムタップ、音楽鑑賞(70's Soul)と茶道(松尾流)。

スマートメディア

大森 華奈子 氏

2021年にスマートメディア入社。マネージャーとしてオウンドメディア編集長のチームを統括。オウンドメディアの販促やサービス開発を担う。企画策定~記事制作~納品までを一気通貫で担当するチームを管轄し、記事制作のクオリティ向上に努める。

カリキュラム

カリキュラム | |

|---|---|

時間 | 講義内容 |

第1部 | AIが考えた文章の校正・校閲 基礎的なポイント 【基礎知識編】 ・校正の基礎知識 ・AIが生成した文章の校正・校閲ポイント 【実践編】 ・実際にAIが作った文章を校正・校閲してみよう! (文章生成AIが作った文章を校正・校閲してみる) |

第2部 | 文章生成AIに関する法解釈・権利・AI利用ガイドライン ・テキストに関する権利あれこれ ・AI生成物の権利の帰属 ・他者の権利の侵害(個人情報取扱、営業秘密、著作権など) (1) AI特有の問題 (2) 一般的な問題 ・自社の権利の保護「自己の作品がAIに利用されることを防止できるか?」 ・AI利用ガイドラインを作る際のポイント(規定する項目など) |

第3部 | ツール活用で情報発信にチャレンジしよう! 【実際にAIツールの操作画面を見ながら進めていきます】 ・校正・校閲ツールについて ・無料で使える文章校正ツールの紹介/機能比較 ・高機能な有料文章校正ツールの紹介/機能比較 ・実際にAIを使ってみよう!(操作画面を見ながら実践) ・文章校正ツールを使用する際の注意点 |

※講師・カリキュラムは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※上記内容は作成時のカリキュラムです。最新動向に応じて、講義内容は適宜アップデートしてまいります。予めご了承ください。

概要・パンフレット

概要 | ||

|---|---|---|

受講形態 | 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 お申込み日から14日間視聴可能。 | |

受講のご案内 | 【実施上の注意】 | |

受講料金 | 1名受講 | 59,000円(税込64,900円) |

100名まで | 550,000円(税込 605,000円) | |

オンデマンド研修について | ・(受講手順)申込後、全受講者の視聴開始まで、最短で3営業日ほど要します。申込後に、事務局から別途、視聴開始日や受講者を指定するためのご案内をお送りします。 ・(視聴開始日)視聴開始日は、数日~数カ月先の指定も可能です。受講者への事前連絡も想定し、余裕をもった申込みをお勧めします。 ・(視聴期間)視聴期間は14日間で、延長キャンペーン対象外です。 ・対象は、同一の企業・団体の従業員の方です。親会社・子会社・関連会社の従業員の方は対象外となります。 | |

割引チケットについて | ※この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。 | |

受講対象 | ○文章に関わるすべての方 | |

注意事項 | 受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。 | |

・1名単位でのご受講は「1名受講」

・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」

・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。

チケットを利用する

この講座をシェア

この講座を見た人はこんな講座も見ています

- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)