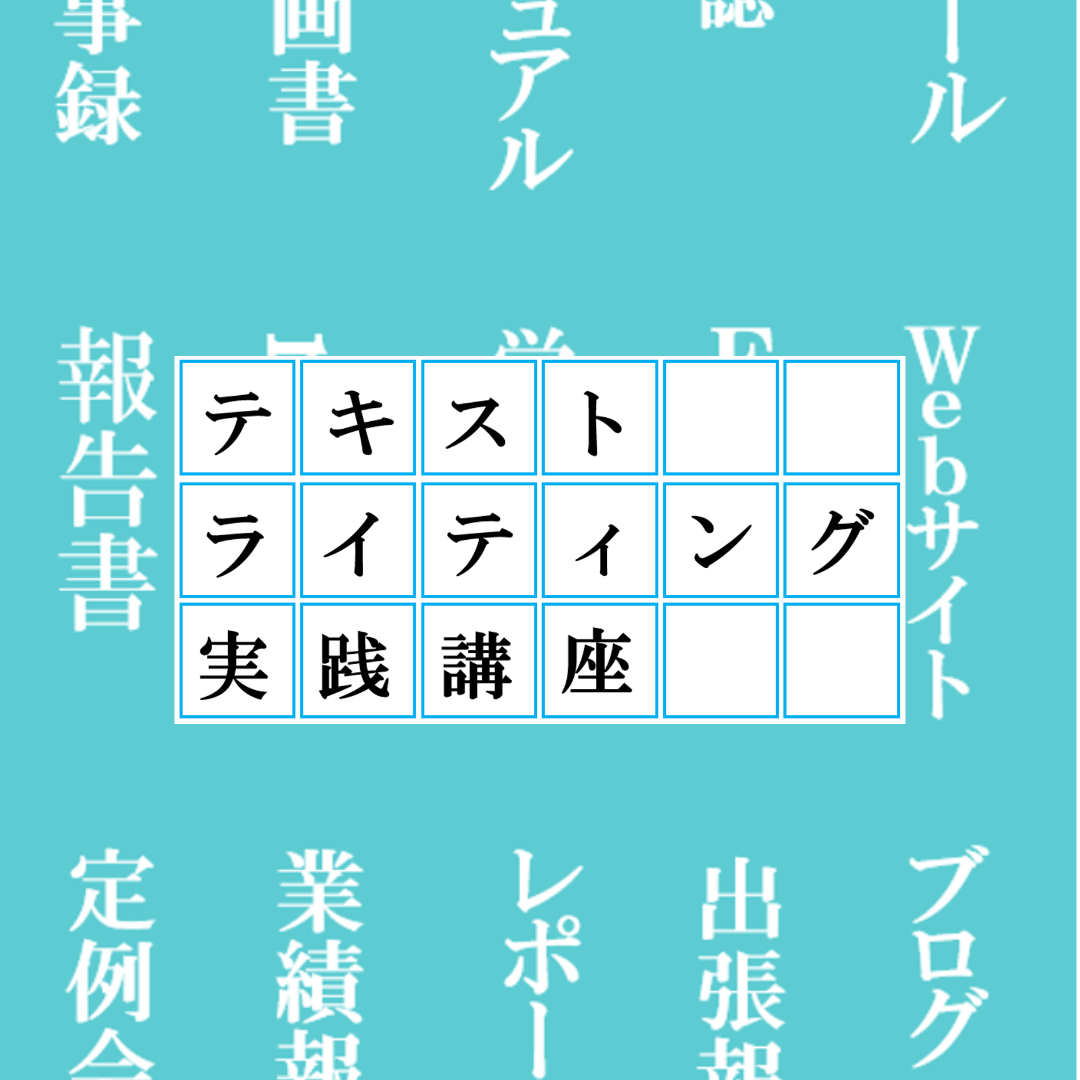

今、文章が書けない若手が急増!

原因は感覚的な情報収集の常態化。

今、文章が書けない若者が急増しています。個人ではさほど問題にならないことであっても、ビジネス領域でこの問題が顕在化した影響は大きいものがあります。

それは、ビジネスシーンは日報から始まり、報告書、企画書、そしてマニュアルづくりと自身の行動の振り返りと報告、そして上司、他部門への情報共有で成り立っており、その中心が「文章」であるためです。

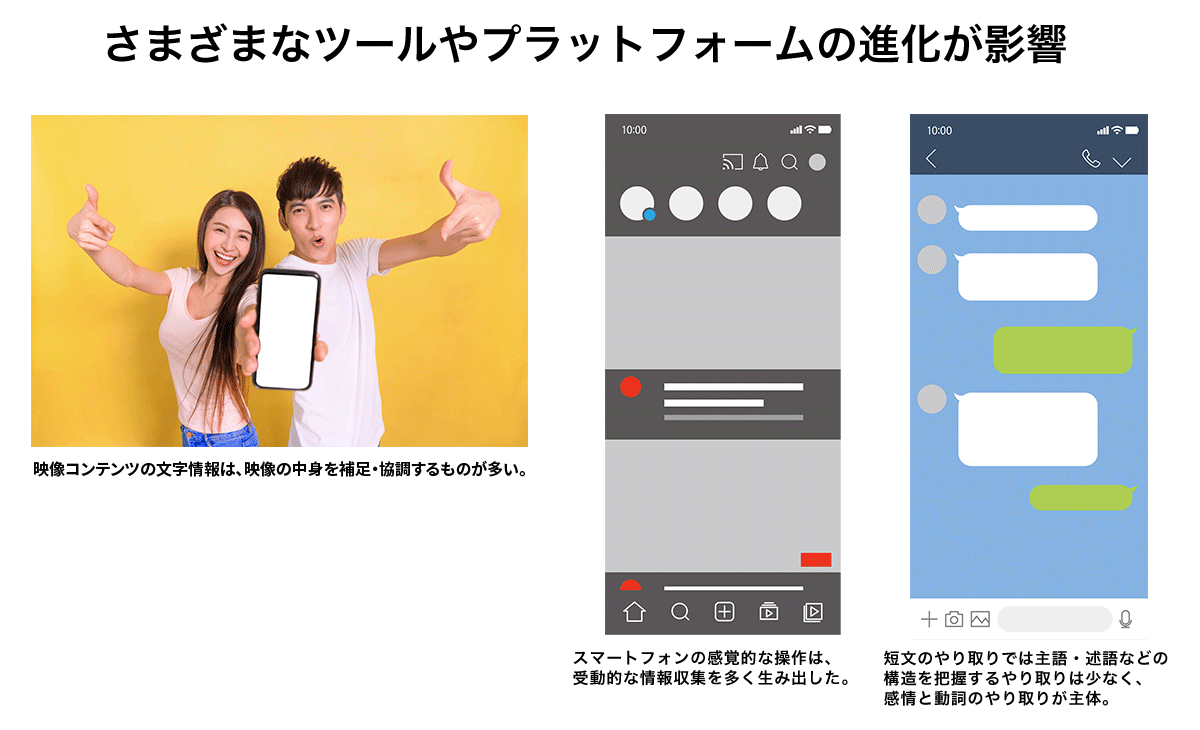

しかし、この指導法を巡り、企業側が岐路に立たされています。従来であれば、OJTを主体とした上司部下関係の中での指導で足りていましたが、今はそれが通用しない事態となっています。背景には、指導される側の文章を読む機会の圧倒的な減少があります。スマートフォンの感覚的な操作や、チャットツールでの会話調のやりとり、動画主体の映像コンテンツやSNSでの短文コミュニケーションなど、接している情報そのものが文章ではなくなっているためです。

この講座で得られるもの

- 文章を書くための基本的なセオリーを一挙に理解できる

- 日報や報告書など、シーンに合わせた文章の「書き分け方」が分かる

- 読み手の「立場」「時間」に合わせて内容を書き分けることができる

- 短くまとめる文章、意味のある見出しの付け方など、量を絞っても意味の伝わる文章を書くことができる

- 「結局、何が言いたいの?」の指摘を受けないためのパラグラフの構成を身に付けることができる

このような方に最適な講座です

読む力の減退は、考える力の減退を生み、

書く(話す)力の減退に繋がっている。

理解の手順

ビジネスで必要となる情報を「テキスト」に変換し、瞬時に人に理解させる。必要なのは「文章を編む」技術。

■テキストとは?

テキスト(英語: text)は、テキスタイル、(英語: textile「織物」)が語源の「織る」から生まれる言葉であり、文章や文献を1つのまとまりとして呼ぶ呼称。

「言葉によって編まれたもの」という意味を持つ。

講義のポイント

Point1: 目的の整理

どのような目的で書かれるかによって、配置される言葉は変わってきます。しかし、フォーマットだけ渡され中身は「前年ベースで」「これも訓練のうち」「だいたい見れば分かるから」等で文章の指示を実施しがちです。

しかし、なぜその様式なのか、フォーマットごとの目的も理解できていない状態では、書く要素はバラバラになってしまいます。 そこで目的を整理の仕方を覚えます。この文章は「申請」だから何が必要か、「問い合わせ削減」だから何を言うべきか、目的によって異なる文章の内容を知ります。

Point2: 文字数

配置される箇所によってそれぞれのテキストの役割は変わり、文字数も制限を受けることになります。しかし、上司は若手の文章に対して「長いからもっと短くして」などの指摘でブラッシュアップを求めます。

ただし、長い文章を短くし要旨まで明記された文章を書くには、本来、技術が必要です。その方法を示されずに指摘だけ受けても、改善は期待できません。そこで、文字数を絞る場合、何を削り、何を残すべきなのかを検討できる力を育成します。

Point3: テキスト内の関係性

読み手に何が起きているのかを理解させるためには、要素の関係を明らかるにすることが必要です。しかし現場では、部下の観たまま、感じたままを書き連ねた文章に対して「もっと順番を考えて」「要旨を明確に」との指摘をしがちです。

しかし、文章に慣れていない若手は、文章をブロックとして捉え、各段落で書くべき内容を変えることを知りません。そのため、文章の改善点を見つけられずにいます。

そこで、テキストとテキストの関係性の構図を理解し、「結局何が言いたいの?」から脱却する構成力を身に付けます。

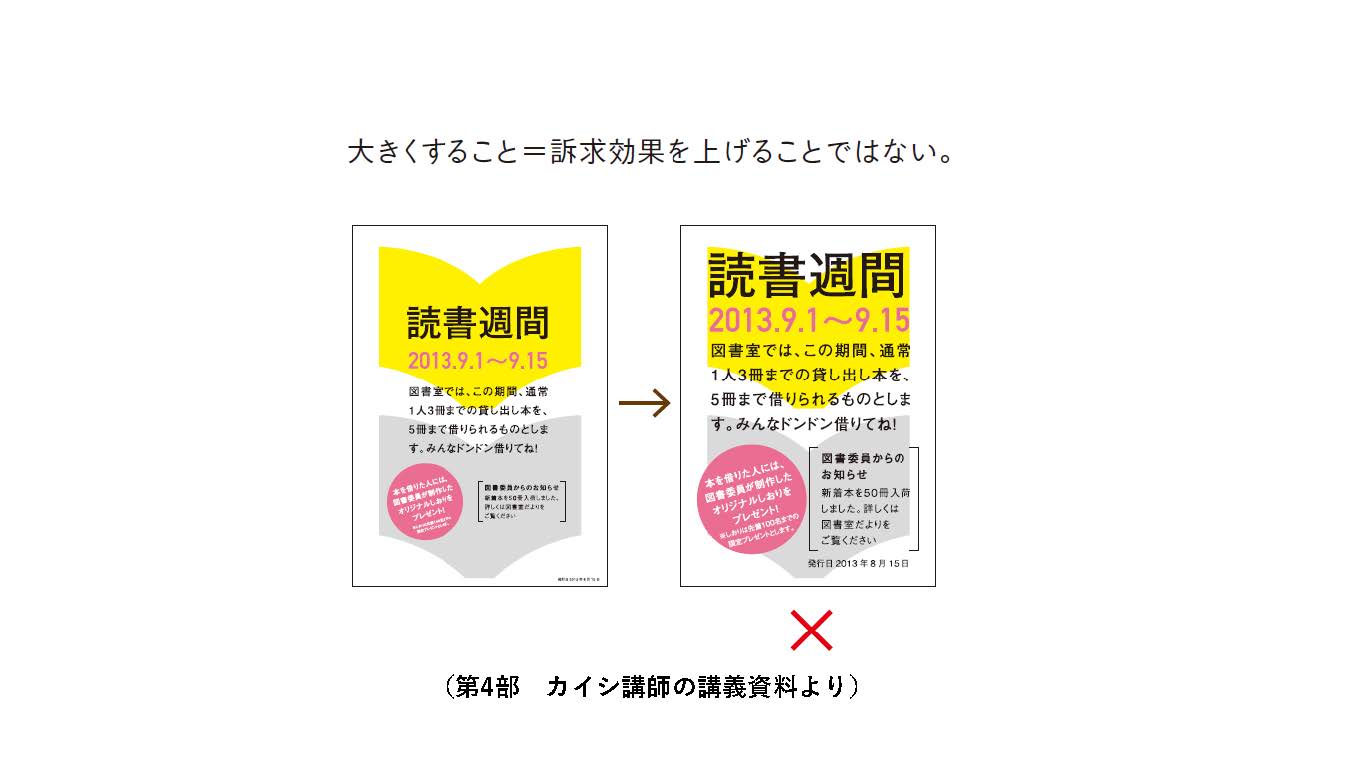

Point4: 要素のレイアウト

読み手に負荷をかけない文章を書くためには、レイアウトも重要な要素です。読み手に「どこに、何が、どの程度記載されているのか?」を瞬時に理解させることができれば、読む際の負荷を一気に下げることができ、書き手の伝えたいことを円滑に伝達することが可能となります。

しかし、この方法論は属人化しており、また一部のプロフェッショナルが記事や誌面で用いてることに留まっています。

そこで本講義では、書く記述だけではなくレイアウトする技術までトータルでテキストライティングの力を育成します。

講座で学ぶこと

01 テキストを書くための基盤技術

ビジネスシーンで毎日必要とされる「テキスト」について、書く技術をしっかりと教えらえているビジネスパーソンは実は少ないのが現状です。そのため、書ける人と書けない人の差は、若手のみならず中堅やベテラン社員においても、実は「知らない」という事態が発生しています。そこで本講義ではテキストを書くための技術を、「文章が読まれない理由」から紐解き、「伝わる文章のルール」まで前提となるい技術を広範囲に身に付けます。

02 文字レイアウトの技術

同じ文章を書いても、ある人の文章は「読みやすく」またある人の文章は「読みにくい」と思われています。この違いは何から生まれてしまうのでしょうか?それがレイアウトの技術です。書い手としては、必要な情報を網羅しているつもりでも、読み手は「何がどこに書いているかわからない」となった途端に読まれなくなってしまいます。そこで、レイアウトの技術を知れば、部署内での情報共有は勿論、上層部への報告、また対外的な情報発信の際など、あらゆるシーンで相手側の「可読性」を上げることができます。

講師紹介

株式会社Paidy Marketing/UX copywriter

宮崎 直人氏

④ テキストを書く技術

ジャーナリスト

社会情報大学院大学 客員教授

松林 薫氏

1973年生まれ。京都大学大学院経済学研究科修了。1999年、日本経済新聞社入社。経済解説部、経済部、大阪経済部、経済金融部で経済、金融・証券、社会保障、エネルギーなどを担当。2014年に退社し独立。近著に『迷わず書ける記者式文章術 プロが実践する4つのパターン』(慶應義塾大学出版会)。2019年4月から社会情報大学院大学客員教授。

株式会社ルームコンポジット

代表取締役/アートディレクター

カイシ トモヤ氏

下北沢のデザインオフィス、株式会社ルームコンポジット代表取締役/アートディレクター。東京造形大学グラフィックデザイン専攻領域 教授。グラフィックデザインを軸に、クライアントと並走できるデザインプロセスやコミュニケーションの新しい形を模索中。主な著書に「たのしごとデザイン論 完全版」「How to Design いちばん面白いデザインの教科書 改訂版」等。香港国際ポスタートリエンナーレ金銀銅賞など。

カリキュラム

カリキュラム | |

|---|---|

時間 | 講義内容 |

第1部 | テキストを書く技術 ・なぜあなたが書いた文章は読まれないのか? ・まず「短い文章」を書けるようにする ・読み手の「わかりやすい!」を引き出す7つのルール ・「パラグラフ」で読み手の納得をつくる |

第2部 | 目的整理と書き分け編シーン1 ・提案書 ・記事 ・FAQ の書き方、書き分け方について |

第3部 | 目的整理と書き分け編シーン2 ・日報 ・報告書 ・メール ・議事録 ・マニュアル の書き方、書き分け方について |

第4部 | レイアウト編 ・人はどう文字情報を認識するのか? ・視認性の高い文字レイアウトを知る ・視線の流れから文字を配置を 考える ・まず知らせるべき情報 ・情報の段階的な表示法 |

概要・パンフレット

概要 | ||

|---|---|---|

受講形態 | 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。 | |

受講のご案内 | 【実施上の注意】 | |

受講料金 | 1名受講 | 45,000円(税込49,500円) |

100名まで | 550,000円(税込 605,000円) | |

オンデマンド研修について | ・(受講手順)申込後、全受講者の視聴開始まで、最短で3営業日ほど要します。申込後に、事務局から別途、視聴開始日や受講者を指定するためのご案内をお送りします。 ・(視聴開始日)視聴開始日は、数日~数カ月先の指定も可能です。受講者への事前連絡も想定し、余裕をもった申込みをお勧めします。 ・(視聴期間)視聴期間は14日間で、延長キャンペーン対象外です。 ・対象は、同一の企業・団体の従業員の方です。親会社・子会社・関連会社の従業員の方は対象外となります。 | |

注意事項 | 受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。 | |

・1名単位でのご受講は「1名受講」

・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」

・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。

.png)

チケットを利用する

この講座をシェア

この講座を見た人はこんな講座も見ています

- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/