昨今、多くの企業が「没入」をキーワードにポップアップやイベントを実施している。なぜ今、企業は「没入」をプロモーションの軸に据えるようになったのか。「没入体験」はこれまで企業が提供していた体験や従来のプロモーションとどう異なるのか。ホテルを舞台にした没入型エンターテインメント『泊まれる演劇』などを手掛ける水星の花岡直弥氏が、「没入体験」が流行する理由と、その背景にある企業の戦略を読み解く。

昨今、エンターテインメントや広告、プロモーションなど、国内のクリエイティブ領域において新たなトレンドの一つとして注目されているのが「没入体験(イマーシブ体験)」です。

2024年は、没入をテーマにした大型テーマパークの開業や、企業のプロモーションにおいてもイマーシブ体験を取り入れたイベントが多数開催されるなど、まさに「イマーシブ元年」と呼ぶにふさわしい年となりました。

いち消費者がエンタメの参加者に

まずは、イマーシブ体験を主に「演劇型」と「鑑賞型」の2つに分けて、考えたいと思います。

演劇型は参加者が物語の中に積極的に関与し、ストーリーを進める役割を果たす体験を提供する形式を指します。自分の行動が物語に影響を与えることもあるため、参加者が能動的に参加し、より強い没入効果があるのが特徴です。

一方で鑑賞型は、参加者が物語を受動的に観賞する形式で、演出に身を委ね、ストーリーに没頭する体験が提供されるものです。

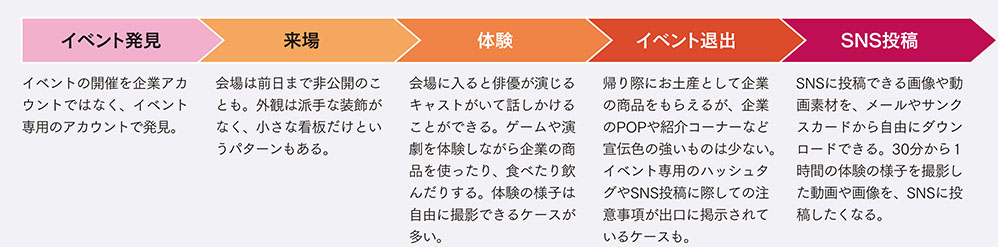

今回は、私が普段企画している演劇型のイマーシブ体験の一例からイマ―シブ・プロモーション体験の流れを見ていきたいと思います(図1)。

図1 イマーシブ・プロモーション体験の流れ(一例)

参加者はイベントを特定のサイトなどで見つけてくることが多い。また、当日の会場は非公開であったり、公開範囲が狭まっているなど、多くのイマーシブ・プロモーションは限定情報としての価値が高い傾向にあると、花岡氏は解説する。

まず、参加者がイベントの告知をSNSやWebで発見し、興味を持った上で来場したとしましょう。会場では、ストーリーをもとにキャストの演劇やゲームを体験し、飲食体験やサービスに触れていきます。体験中には、参加者が次々と行動を起こす仕掛けが施され、自然と没入感を得ながらストーリーが進んでいきます。

イベントの終了後は、参加者は体験をSNSに投稿し、ハッシュタグを使って感想や写真をシェア。これにより、イベントはオンラインでも拡散されることになり、参加者同士が共感し合いながら、次の参加者を誘発する仕組みが形成されるといった流れです。

...