明確な目的を持った訪日旅行者やリピーターの増加に伴い、外国人向けに観光情報を提供するサイトの利用動向が変わりつつある。その変化から、自治体による情報発信の課題を考えていきたい。

長野県木曽郡にある妻籠宿(つまごしゅく)。京都と江戸をつなぐ中山道にあり、歴史的な宿場町として外国人にも人気。16時まで一帯を自動車通行禁止とし、観光客を迎え入れる環境を整備している。

スマートデバイスの普及やWi-Fiなど通信インフラの発達により近年、訪日外国人向けの情報サイトが次々と登場している。中でも1996年にスタートした「ジャパンガイド(japan-guide.com)」は歴史が古く、スイス出身で群馬県在住のステファン・シャウエッカー氏が編集長を務めている。ここでは同サイトの利用状況を分析し、近年のインバウンド需要の動向を見ていこう。

地方に関する情報接触が増加

最も興味深い変化は「東京などの大都市のページはアクセスが減っており、地方や具体的なスポットを紹介するページへ訪れるユーザーが増えている」という点だ。その数は前年比で20~30%増にも上る。シャウエッカー氏は「日本を訪れるリピーターが増えたことで、ゴールデンルート(東京―京都・大阪)以外の地方や、大都市でも個人の関心を集める具体的なスポットへのニーズが高まっている」と分析する。

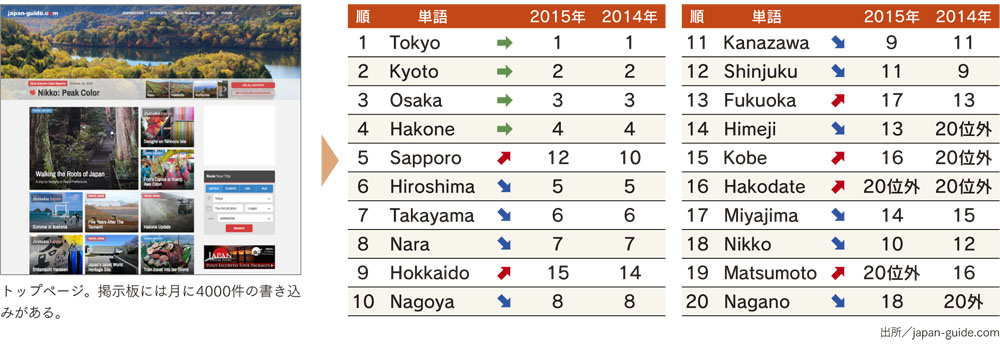

実際に同サイト内にある掲示板での頻出単語を解析すると、図1のとおりで広島、高山(岐阜)、奈良、名古屋などへの関心の高さもうかがえる。中でも突出しているのが札幌や函館など北海道の都市であり、5位以上も順位を上げているのだ。

図1 「japan-guide.com」情報交換掲示板 エリア別頻出ワードランキング(2016年)

今後のインバウンド動向については「単なる『物見遊山』ではなく、伝統文化や食、スポーツ、ポップカルチャーなど『特別な目的』を持って日本を訪れる外国人が増えていくのでは」と予測しており ...