地域におけるSDGs推進において、欠かせないのがパートナーシップ。企業・行政・住民などと社会課題の解決に取り組むIIHOEの川北秀人氏によると、住民による地域自主組織をベースに、企業連携を推進すべきだという。

SDGs が目標17に「パートナーシップ」を掲げているのは、他の目標を解決するためにパートナーシップが必要だからだろうか。現実には“パートナーシップの不全”そのものが目標であり課題であると見るのが適切だろう。その解決を通じて、他の16個の目標の解決にも貢献することができる。

多様な主体の協働がカギ

この目標17は、日本国内における、いわゆる「官民連携」や企業との「協働」とは質的に大きく異なる。パートナーシップは本来、課題の構造的な原因であると同時に、相乗効果(シナジー)と変革(トランスフォーメーション)を促す基盤として機能し、解決の手段にもなるものだ。

近年の国内における官民連携や協働は、項目や期間が極めて限定的に設定された行政主導の事業・業務を、企業や市民団体などが委託を受けるものに矮小化されている。

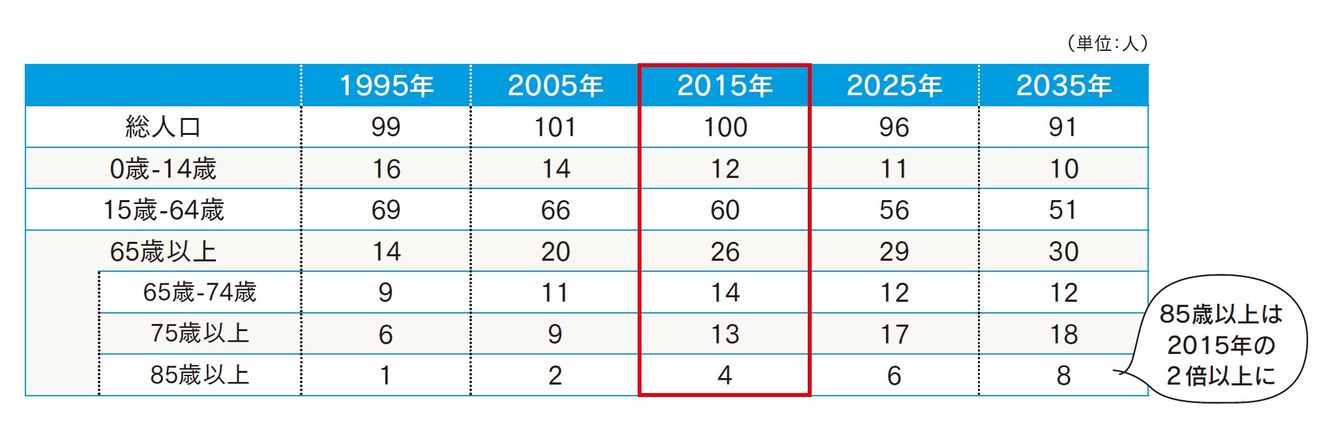

図表1「2015年の日本が『100人の村』だったら?」を見ても分かるように、日本は2015年以降、超高齢かつ人口減少という、世界で最も深刻な課題を抱えている。そんな日本の持続可能性を高めるには、浅い連携ではなく、互いの力を活かし合う深い協働が不可欠だ。

特に課題が進んでいる地方自治体では、官民ともに縦割りや自己完結をやめ、多様な主体の協働による“総働”を進めて、持続可能性を高めるしかない …