375万人の市民と、12万の事業所を擁する大都市・横浜市。産官学連携を促進するヨコハマSDGsデザインセンターを通じて市民力を活かした「横浜型大都市モデル」の構築を目指している。

2008年に内閣府の「環境モデル都市」、2011年に「環境未来都市」に選ばれるなど、環境に配慮した先進的なまちづくりで評価を受けてきた横浜市。2018年6月には「SDGs未来都市」および「自治体SDGsモデル事業」に選定され、環境だけでなく経済・社会の課題の同時解決を目指している。

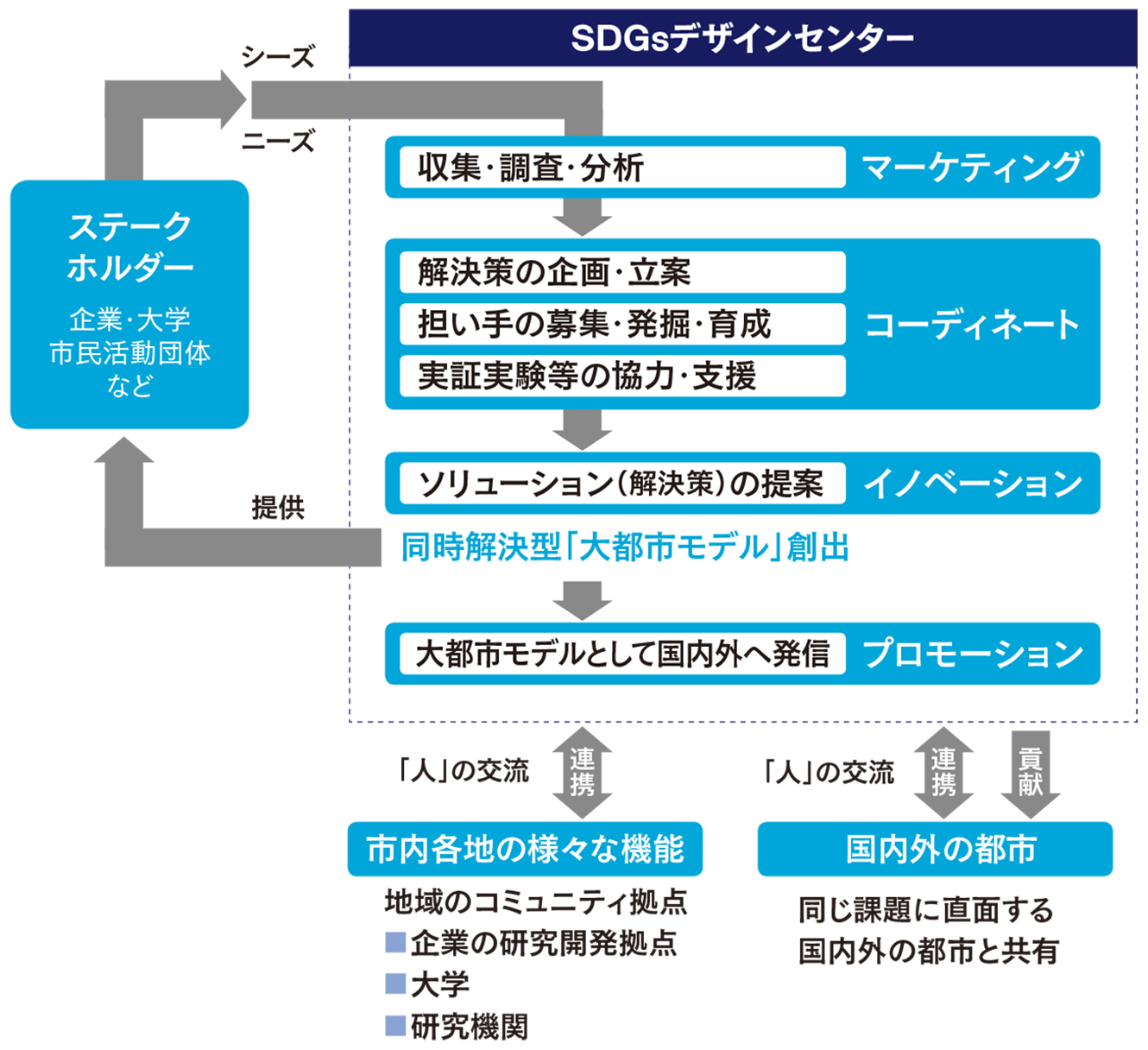

そのため、同年11月に温暖化対策統括本部が中心となって設立したのがヨコハマSDGsデザインセンター。企業や大学などのステークホルダーのニーズ・シーズを受けて、マーケティングからソリューションの提案までを行う組織だ(図1)。運営を担う事業者として、神奈川新聞社・凸版印刷・エックス都市研究所などでつくる連合体がコンペで選ばれた。

国内では、2006年に設立された「柏の葉アーバンデザインセンター」を皮切りに、地域における産官学の連携組織が広まっているが、SDGs関連のデザインセンターは横浜市が初。センター長の信時正人氏は「自治体と民間とは組織風土が違い、プロジェクトを進めるうえでの障壁もあります。外部に組織を設けたほうが、スムーズな連携が期待できます」と説明する。このような組織の新設は、他の自治体でも進んでいるという。

達成のカギは産官学連携

横浜市は、約375万人の市民と12万の事業所を擁する政令指定都市。その市民力を活かし、世界中にある同規模の都市に横展開できるような「横浜型大都市モデル」の構築を目指している。2019年1月設立の世界の先進都市によるネットワーク「SDGsリーダーシップ都市連合」(米シンクタンク「ブルッキングス研究所」主催)にも参加している。

現在、市が抱える課題は、環境分野では「自然環境を活かしたまちづくり」や「脱炭素化の推進」、経済分野では「都心部の活力創出」や「国際競争力のあるみなとの実現」、社会分野では「郊外部の再生」「多様な人が活躍する社会の実現」だ。スローガンに"「人」「モノ」「まち」と共に成長する"と掲げるデザインセンターでは、こうした地域課題を大学・企業・研究機関・地域コミュニティ・他地域などとの連携によって解決していく。

信時氏によると、市民の生活スタイルとともにまちづくりも変化している。「かつて横浜市は東京に通勤している人が住む住宅都市でしたが、現在は違います。共働き世帯の増加に伴って、若者が通勤に便利な東京都内に住むようになったためです。特に利便性の悪い市郊外からは若者が減り、高齢化が進んでいます」。こうした変化も調査・分析して企画立案に活かしているのだ。

様々なステークホルダーとともに企画を実行していくにあたっては、異なる考え方の調整が肝になる。「例えば、企業の目的は利益の追求であり、大学の目的は研究ができる環境の追求です。デザインセンターでは、各組織とコミュニケーションをとりながら、意見を合わせてより良いものにしていきます」。

2007年に民間出身の職員として横浜市に入庁し、2012年まで都市経営局 都市経営戦略担当理事や温暖化対策統括本部長などを務めていた信時氏。環境モデル都市や環境未来都市としてのまちづくりに携わった経験を活かし、連携を進めている。

地域課題を解決する企業の力

横浜市で特に盛んなのが企業との連携。例えば2010年に経済産業省の次世代エネルギー・社会システム実証事業として行われた「横浜スマートシティプロジェクト」がある。エネルギー関連事業者や電気メーカー、建設会社など34社からなる15プロジェクトと連携し、HEMS(ヘムス)(*1)や太陽光パネル、電気自動車の導入目標を2013年までに達成した …