電通と電通総研が2月、ある調査結果を発表。それは、SNS投稿頻度の高い層はソーシャルグッド意識も高いというものだ。SDGsなどをブランディングの切り口に据える昨今の時流を鑑みると、一層ソーシャルメディアを通じた広報が重要になる。

電通と電通総研は2020年12月、日本他4カ国でソーシャルメディアの利用者を対象に「ソーシャルグッド意識調査」を実施した(日本のサンプル数はN=537)。その結果、「性別」や「年齢差」以上に、通と電通総研は2020年12月、日本他4カ国でソーシャルメ電「SNS投稿頻度」がソーシャルグッド消費と関係があることが分かった。

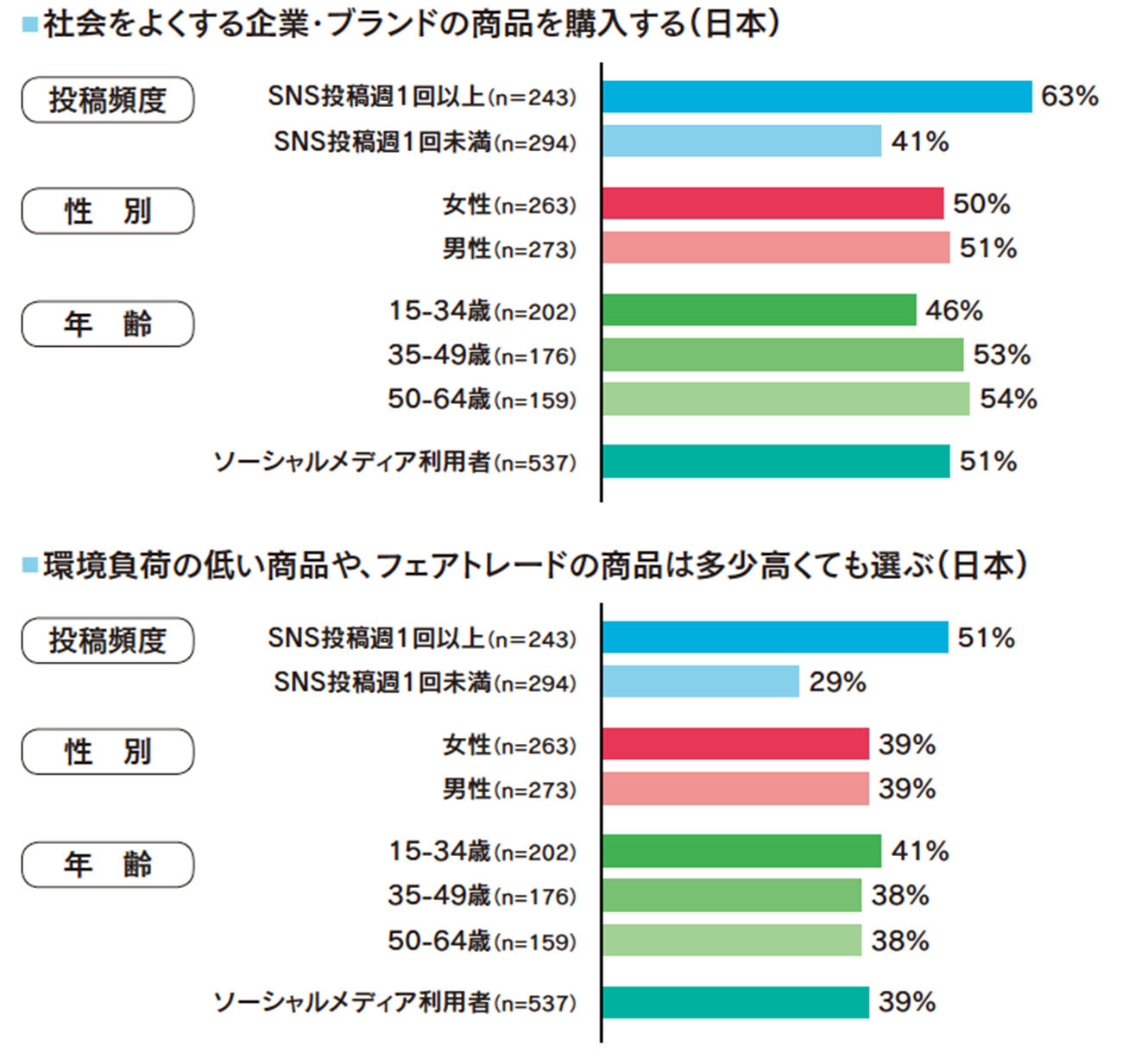

具体的には、SNS投稿頻度が週1回以上の人の63%は「社会をよくする企業・ブランドの商品を購入するか」という質問に「そう思う」と答えているのに対し、週1回未満の人は41%と、22%の差があった。男女では1%差、年齢だと最大8%差だった(図1)。

電通+電通総研「ソーシャルグッド意識調査」(2021年2月発表)

調査を行った電通総研プロデューサーの中川紗佑里氏は、「ソーシャルメディアの投稿頻度の高い人ほど、企業のソーシャルグッドな取り組みに共感する。この傾向は今後、加速していくと考えます」と強調する。

傾向はコロナで加速化

同調査によると、日本のソーシャルメディア利用者における「SNS週1回以上投稿者」の割合は45%と、海外(英、米、中、印)と比べ最も低かったが、「SNS週1回以上投稿者はソーシャルグッド意識が高い」という傾向は他国同様、認められた。

さらに、コロナをきっかけに日本でも世界のトレンドとの時差が縮まってきている、と語るのは電通グローバル・ビジネス・センターのSDGsコンサルタント田中理絵氏だ。

例えば2020年、日本でも注目されたBlack Lives Matter。欧米ではその2年前からNikeはBLMに関連する企業広告を出して話題になっていた。「それだけ聞くと日本は世界と比べ2年遅れに感じられますが、この2年で、世界の情報に反応するスピードは速まった印象です」。例えば、「ブラックリスト/ホワイトリスト」という用語を使うことは人種問題への配慮から避けるべきだ、という流れは日本も海外とそう時差のない対応だったという。

「Googleなどが表明したことから、日本のデジタル業界の人たちにもすぐに伝わりました。また、SDGsトレンドに関するもの、例えばダボス会議や国際女性デーなど世界的なイベントが日本のメディアでニュースになるまでのタイムラグも、ほぼなくなってきています」(田中氏)。

広報担当者にとっては、社会における企業の存在価値を高めていく情報発信をソーシャルメディア上でいかに行うか、その戦略がより問われてきていると言えるだろう。

マスメディアと比較すると

話は転じ、新聞、テレビ、雑誌といったマスメディアとの使い分けをここで一旦、整理しておこう。

その裏付けに有用な調査結果がある...