国連のSDGs提唱から早7年。SDGs視点での事業の捉え直しも進み、今や脱炭素に向けた取り組みに注目が集まる。しかし、この難解なテーマ。いかなる伝え方が正しい企業理解につながるのか──企業・メディア・投資家の各視点で有識者が語った。

企業の視点

オムロン

執行役員

グローバルインベスター&

ブランドコミュニケーション

本部長兼

サステナビリティ推進担当

井垣 勉(いがき・つとむ)氏

1989年マツダ入社。その後、1996年8月にアンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)、日本コカ・コーラなどを経て、2013年にオムロンに入社。グローバル戦略本部コーポレートコミュニケーション部長などを歴任し、2017年3月に現在のポジションに。

メディアの視点

PIVOT

執行役員

チーフ・グローバルエディター

竹下隆一郎(たけした・りゅういちろう)氏

2002年朝日新聞社記者、2016年退社。2014年~2015年スタンフォード大学客員研究員。2016年5月~2021年6月ハフポスト編集長。2021年7月末にハフポスト退任。経済情報を扱うアプリPIVOTの創業メンバーに。

投資家の視点

ニューラル

代表取締役CEO

夫馬賢治(ふま・けんじ)氏

ハーバード大学大学院(サステナビリティ専攻)修士。サステナビリティ経営・ESG投資アドバイザリー会社「ニューラル」を2013年に創業し、現職。また、ニュースサイト「Sustainable Japan」編集長を兼任。著書に『超入門カーボンニュートラル』(講談社+α新書)『ESG思考』(講談社+α新書)などがある。

社会を動かす意識で

──日本の脱炭素経営の潮流や、気になる取り組み事例、課題感はありますか。

夫馬:これまでの広報はマーケットインの発想で、「世の中にどんな関心があるのか、それに刺さるようなメッセージを出していこう」という考え方が主流だったと思います。しかし、SDGsや気候変動に関しては、日本はむしろ広報の読者(受け手)側の認識がまだまだ浅い状況。そのレベル感に合わせてメッセージを出していくことにとどまらず、むしろ社会を動かす広報という発信型の広報が必要になってきているのではと思います。

特に目立っているのはトヨタ自動車の「トヨタイムズ」です。何が彼らにとって大事なのか、気候変動とは同社において何なのかを、テレビCMも含めた、複合的なオムニチャネルで発信しています。

井垣:脱炭素は単なる環境の取り組みのみならず、社会全体の大きな変革の機会。日本企業にとっては大きなイノベーションのチャンスだと思っています。私たちのような製造業の企業からすると、脱炭素によって製品のつくり方やつくるもの、つくる人、つくる場所が大きく変わってくる。従来の業界や事業のセグメントの発想がなくなり、あらゆるビジネスの前提が変わってくる、まさにイノベーションのチャンスだと思っています。

また、世界からESGを重視した投資、ESGマネーを取り込んでくる大きなチャンスでもあります。日本企業がさらに企業価値を上げていくためには、世界のESGマネーの動きを自社の中にいかに取り込んでいけるかが重要です。我々も事業展開している欧州では、環境問題に限らずESGに関する情報開示をルールに従い行っていかなければ、サプライチェーンから弾き出されてしまうという事態が今目の前で起きている。国際的なルールに基づいた情報開示・発信が日本企業も“待ったなし”で求められています。

そのようなキャッチアップは日本企業が苦手としがちな部分ですが、オムロンでは、ESGのグローバルなコミュニケーション戦略は、ヨーロッパの現地法人に戦略策定まで任せることで対応しています。

竹下:夫馬さんがご指摘された「読者(受け手)側が遅れている」という点については、(新聞やテレビなどの)メディア企業も遅れをとっている印象です。それには2つの背景があります。

ひとつはサプライチェーンがグローバルにまで及んでいるから。オムロンさんも掲げているスコープ3も含めた温室効果ガス削減目標では、自社の直接のビジネス領域以外のサプライチェーンのことも把握していなければいけないですが、ここは外部のメディア企業ではなかなか取材できない範囲です。

2つ目はグローバルな情報に対する遅れです。どんな企業もグローバルマーケットと対峙しているので日々情報が入ってきますし、ダボス会議などに参加してそのライブ感を肌感覚で知っているのは、日本国内向けだけにビジネスをしているメディアの記者よりも、むしろ経営者なのです。

従来のようにメディアだけに頼るのではなく、トヨタイムズしかり、オウンドメディア、YouTube、SNS、自社サイトでの発信に力を入れるようにシフトすべきではないかと考えます。

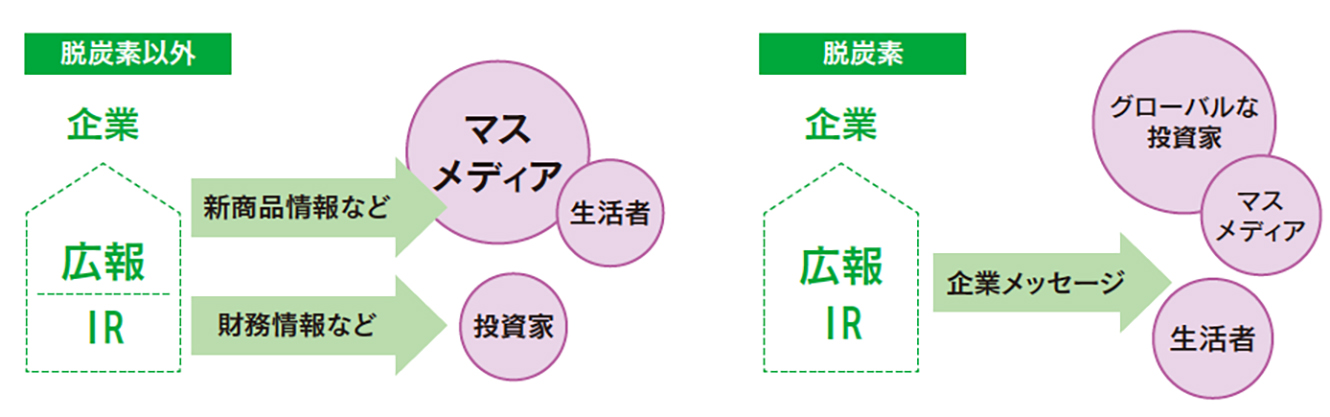

夫馬:気候変動に関しては、もはや投資家向けのメッセージが主軸。投資家という人たちは、極めてグローバルな人たちで、日本語だけで発信してもそういった方々には共感を得られません。よりグローバルな共通のメッセージを国内外の投資家は求めています。これまでの広報の第一のカウンターパートは日本のメディア企業だったかもしれませんが、発信のメインターゲットを誰に置くのか、またその発信の仕方を再検討する必要があると思います。

図1 脱炭素に関しては、より「投資家」を意識した発信が求められる

脱炭素というテーマ性において、企業の発信のカウンターパートとして、グローバルな視点を持つ投資家の存在が大きくなってきている。そこで今回の座談会は「企業」×「メディア」×「投資家」、それぞれを背景に持つ三者に語ってもらった。

受け身ではなく主体的に

──広報の発信において、期待することはありますか。

竹下:「マスメディア“だけ”を相手にしていればよい」という時代は終わりました。サプライチェーンまで...