水産物の養殖、加工業を営むふく成。未経験から広報担当者養成講座(宣伝会議)に通い、ひとりで広報を担当する平尾氏は様々な切り口でテレビ露出を獲得。広報活動を強化することで、どのような変化が起きたのか。

熊本県の離島にあるふく成(従業員数16名)は、特殊冷凍技術を駆使し、ふぐと真鯛の養殖を手がける。コロナ禍で卸売の販売が落ち込んだことから、産直通販サイト「食べチョク」を通じてオンライン直販を強化してきた。昨今は、島の過疎化問題に目を向け、他社とコラボしながら、子どもが養殖体験できる観光プロジェクトなどにも着手。「こどもたちの未来に食をつなぐ」をミッションとする。

テレビ出演から得られた信頼

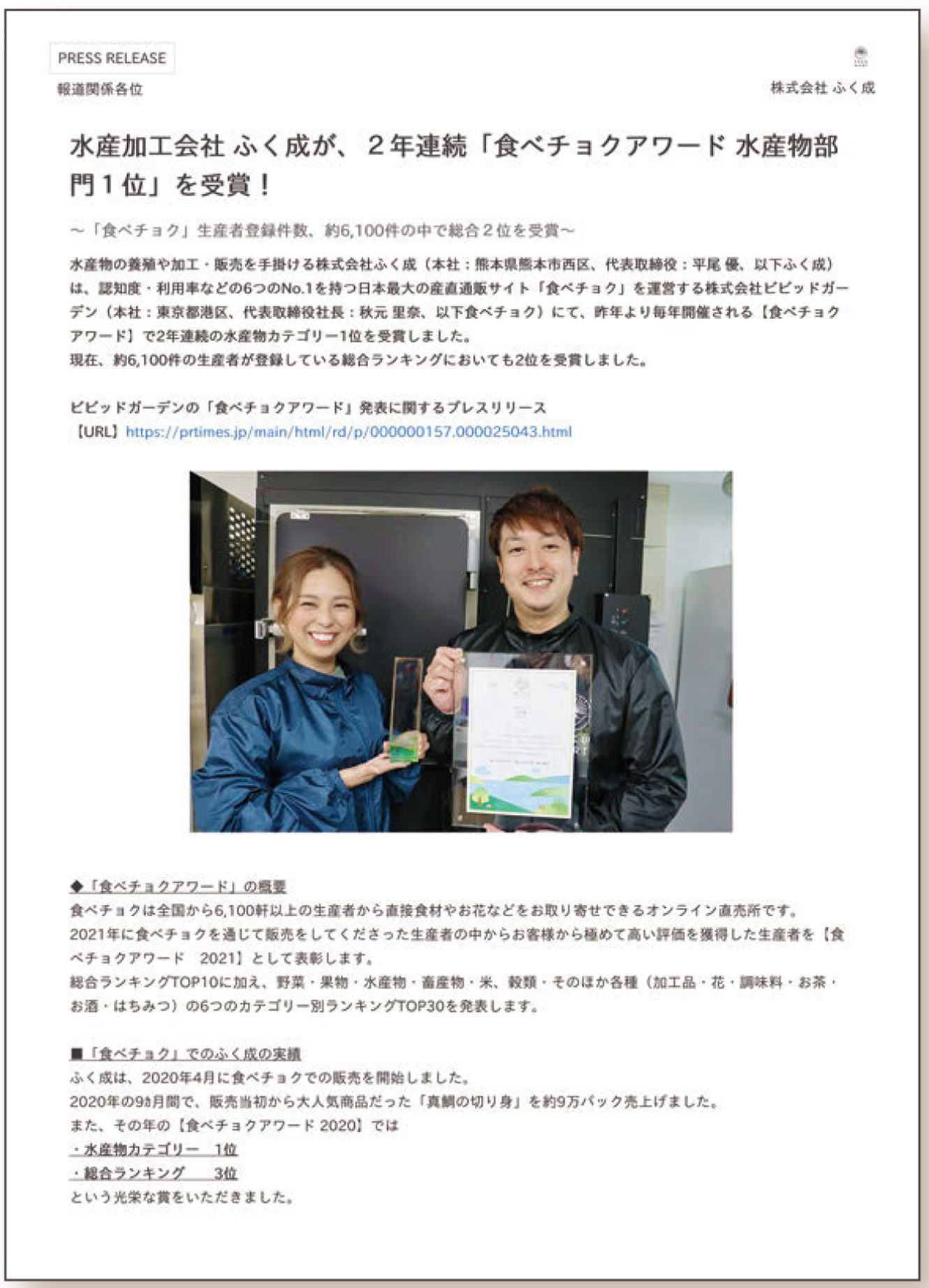

「注文の増加につながりやすいのは、2年連続・食べチョクアワード 水産物部門1位など、受賞に関するリリースです」と話すのは、ひとりで広報を担当する平尾専務。自らプレスリリースを書き、メディアにアプローチしテレビ出演もする。これまで「こども食堂支援」「ネットで即売会」「赤潮被害」など様々な切り口でテレビ露出を獲得してきた。

「メディアを通じて、当社や特殊冷凍技術のことが認知され、問い合わせが来るようになりました。例えば、魚の輸出についてのお話も進んでいます。お刺身を冷凍し船便で運べれば輸送コストも抑えられるので、補助金や工場新設の支援など、広報活動がきっかけで、新たな経営資源が集まってくるようになりました。『WBSに出ていましたよね』などと声をかけていただくこともあります。広報をしていなかったら、こうした信頼関係は築きにくかったはず。広報でたくさんの種をまいておいたことで、新しいビジネスの芽が生まれています」。

ピンチをチャンスに

ネタはたくさんあるのに手が回っていないのが現状という平尾氏だが、メディアの関心を引き寄せられそうと直感したものについては、機会を逃さず多面的に提案する。

例えば、今夏に発生した赤潮でふく成が養殖する魚にも大きな被害が出た。そこから復活していく様子を地方3局や熊本日日新聞が追っている。

「❶被害の全貌 ❷どのような対処をしたのか ❸現状 ❹被害後に魚を出荷するタイミングと、4回に分けて特集を組んでもらっています。『ピンチをチャンスに変える』ことを指針にしています」。

従業員全員で広報の意識を

広報の会社への貢献度を数値として社内に分かりやすく示すことが今後の課題だとはしつつ、メディア露出後、「番組に出ていたね」と声をかけられることは、従業員にとっての誇りにもなっているという。

今後平尾氏が目指すのは、マニュアル化を進め、効率化し、社内に広報活動ができる人を育てていくことだ。

「プレスリリースの作成や情報収集を、誰でもできるような仕組みをつくり、私はメディアとのリレーションを行うという分担ができると、広報活動の幅が広がると考えています。従業員一人ひとりが、外に発信するべき情報に敏感になりますし、たくさんのアイデアが集まりますから。その結果、よりメディアにもささる内容のリリースが出せ、最終的にはそこから新しいビジネスにつながっていく。そういった好循環をつくり出していきたいです」。

ふく成

専務取締役

平尾有希氏