TwitterやFacebookページの反響や口コミ数を効果測定指標として採用する企業も増えた。その測定方法やKPI設定は様々だが、専用のツールを駆使することで話題化の起点や評判、論調まで長期的に分析することが可能となっている。

広報やPR活動の露出の成果(=ここでは記事掲載数)を知る方法に、ウェブクリッピングがあります。どのような媒体に、自社のニュースが何件取り上げられているのかを把握するための一般的な方法です。

ソーシャルメディアの場合、「ソーシャルリスニング(傾聴)」が広報やPR活動の効果を知る一般的な手段です。ソーシャルリスニングには様々な方法がありますので、本稿の「ブランドや企業がどれだけ言及されているのか」を把握する手段として解説します。

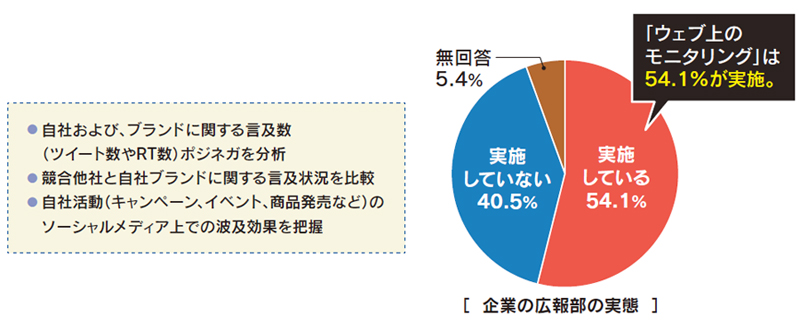

主な計測値は、図1のとおりです。米国の企業ではソーシャルリスニングセンターを設置し、数人のスタッフがブランドや競合、そのほか関連する会話や評判などのユーザーの声を恒常的にモニタリングする専門チームを設けている例もあります。

さて、このような取り組みを国内で実際に行っている企業はどれぐらいあるのでしょうか。図1のとおり、広報会議編集部が企業の広報部に対して「ウェブモニタリングを実施しているか」について聞いた調査結果*1を見ると、54.1%と半数以上の企業が導入しています。ここではソーシャルリスニングの導入を検討している企業向けに、その方法や測定の際の指標について解説していきます。

*1【調査概要】広報会議編集部「企業の広報・PR活動に関する調査」

調査方法:インターネット

調査対象:取材協力企業・『広報会議』購読者・株式会社宣伝会議が主催する広報関連講座への申込者

調査期間:2015年11月20日~12月10日

有効回答数:111

まず無料ツールで感覚をつかむ

では具体的にはどのように実施していけばよいのでしょうか。いきなりソーシャルリスニングのための専門チームを設けるにはハードルがやや高いという企業も多いでしょう。まずは無料のツールを用いてモニタリングの感覚をつかむことから始めたいところです。

例えばYahoo!JAPANが提供しているリアルタイム検索や、Googleのアラート機能を使って社名や自社の製品・サービス名を検索・設定します。媒体やユーザーの間で「どの製品やサービスが、どのような文脈で語られているのか」を知ることができるでしょう。

さらに競合となる企業や商品・サービスとの比較も参考になります。例えば …

![[PR] 日清食品「10分どん兵衛」 ネットで話題化から売上50%増の裏側](https://images.microcms-assets.io/assets/9c883224793c4361bfa991c4e6710e04/5b55dd9b076d4e6bbc5db80c3d7b16e8/032_06.jpg)