社内コミュニケーションの重要性を感じているものの、「社内報が閲覧されていない」「行動変容につながらない」などの悩みを抱える企業は多い。そうした場合に備え、共感を生み出すアプローチや、エンゲージメントを育みやすいコンテンツとは何か、について再点検しておきたい。

ここ数年、4月になるとTikTokで踊っている新入社員の姿を目にします。それと同時に、XなどのSNSでは、命令で踊らせるのはいかがなものかなどの批判の声も上がっています。また、全社総会や新入社員を対象とした社内イベントで、理念や目標を伝えたいあまり、経営層からの一方的なスピーチ(しかも原稿を読むような)に終始しているようなケースはないでしょうか。

本稿では、目的に照らし合わせて、行動変容につながる施策に進化させるにはどうしたらいいかについて考えていきます。インターナルコミュニケーション(以下、IC)には、タウンホールミーティングなどのリアル&オンラインコミュニケーションと、社内報等の媒体を使ったメディアコミュニケーションがありますが、ここでは、すぐに取り組みやすい媒体を使ったコミュニケーションを例に挙げていきます。

目的は「伝える」ことではない

社内報では、社内イベントや新商品を紹介するなどの「○○紹介」といったコンテンツをよく見かけます。しかし、この「○○紹介」型のコンテンツだと、一方的な伝達なのでエンゲージメントやモチベーションへのインパクトが出しにくく、限界もあります。にもかかわらず、社内報のコンテンツはなぜ「○○紹介」になりがちなのでしょうか。

それは、「何のために」伝えるのかの視点が抜け落ちているからだと考えられます。広報担当者が社内報を使って「報じよう」「伝達しよう」と熱心に制作しても、伝えた先の読み手にどのようになってほしいのか、を見据えていないとコンテンツは機能しないのです。ICの場合、「何のため?」の答えは、「社員の気持ちを狙い通り変化させるため」であると私は考えています。言い換えると、社員のマインドをより良い方向へ変化させるためにICの企画やコンテンツがあるという考え方です。

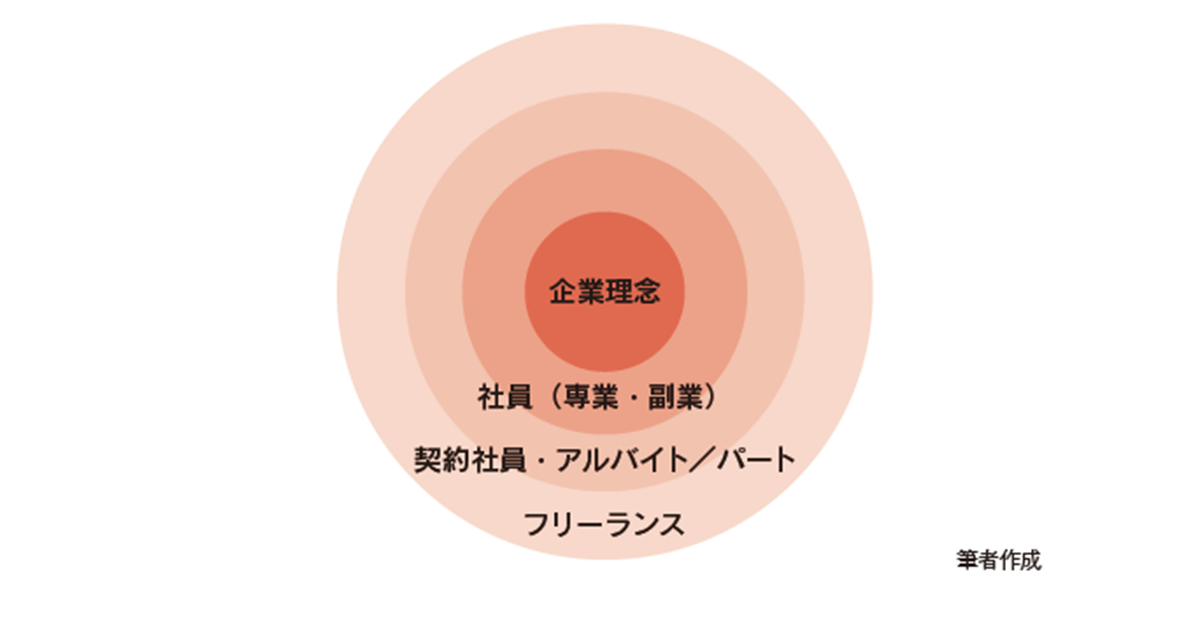

しかし、ここで疑問が湧いてきます。「社員」とは社員全員を意味するのでしょうか?これは、ICの施策をどう捉えるかによって判断が変わります。社内報コンテンツの役割を「広く伝達し認知を高めること」と捉えるなら全員でも良いのでしょうが、「社員のマインドを変化させることで課題を解決する」ことがゴールと捉えるなら、コンテンツのターゲットは絞るべきです。どんなマインドの人たちに読んでほしいのか、コンテンツを読んだらどう気持ちが変わってほしいのかを...