18歳人口の減少とともに、大学広報の役割は変化し「第3段階」に突入した。従来以上に、大学ごとの強みを打ち出すポジショニング発想が必要とされる。現在の市場を取り巻く概況と、顧客や競合を分析するための着眼点を考えてみたい。

受験雑誌、新聞広告、駅の看板といった、かつての広告媒体から考えると、大学広報を取り巻く環境はずいぶんとバラエティに富んだものとなってきている。特に近年はネット社会の進展とともに、個人が発信する情報量が飛躍的に増大してきている。先日、高等学校の進路指導担当の先生と話す機会があったが、生徒は先輩から各自が志望している大学の情報をSNSなどで迅速に入手しているため、先生の持っている情報よりも新鮮で豊富な情報を持っているとのことであった。

以前であれば、外部に伝わることの少なかったと思われる在学生の不満といったことも、簡単に、迅速に伝わるようになる。大学としては、負の広報を防止するという意味でも、良い口コミを増やすという意味でも、学生の満足度を向上させるということが必須なこととなっている。

広報費は数千万から数億円

大学広報の関係者からは、もはや高校生は大学側が発信する情報には関心を示さず、ネット上の情報の信頼性が飛躍的に高まっているという発言も聞かれる。確かに、大学側が発信する情報は、大学にとって都合のいい情報という面が強いので、そのような選別のない「口コミ」が信用されやすい面はあるだろう。知り合いからの情報ではないネット情報でも、信頼性が「飛躍的に」高くなっているかどうかは分からないが、参考にされる度合いが高まっていることは間違いないであろう。

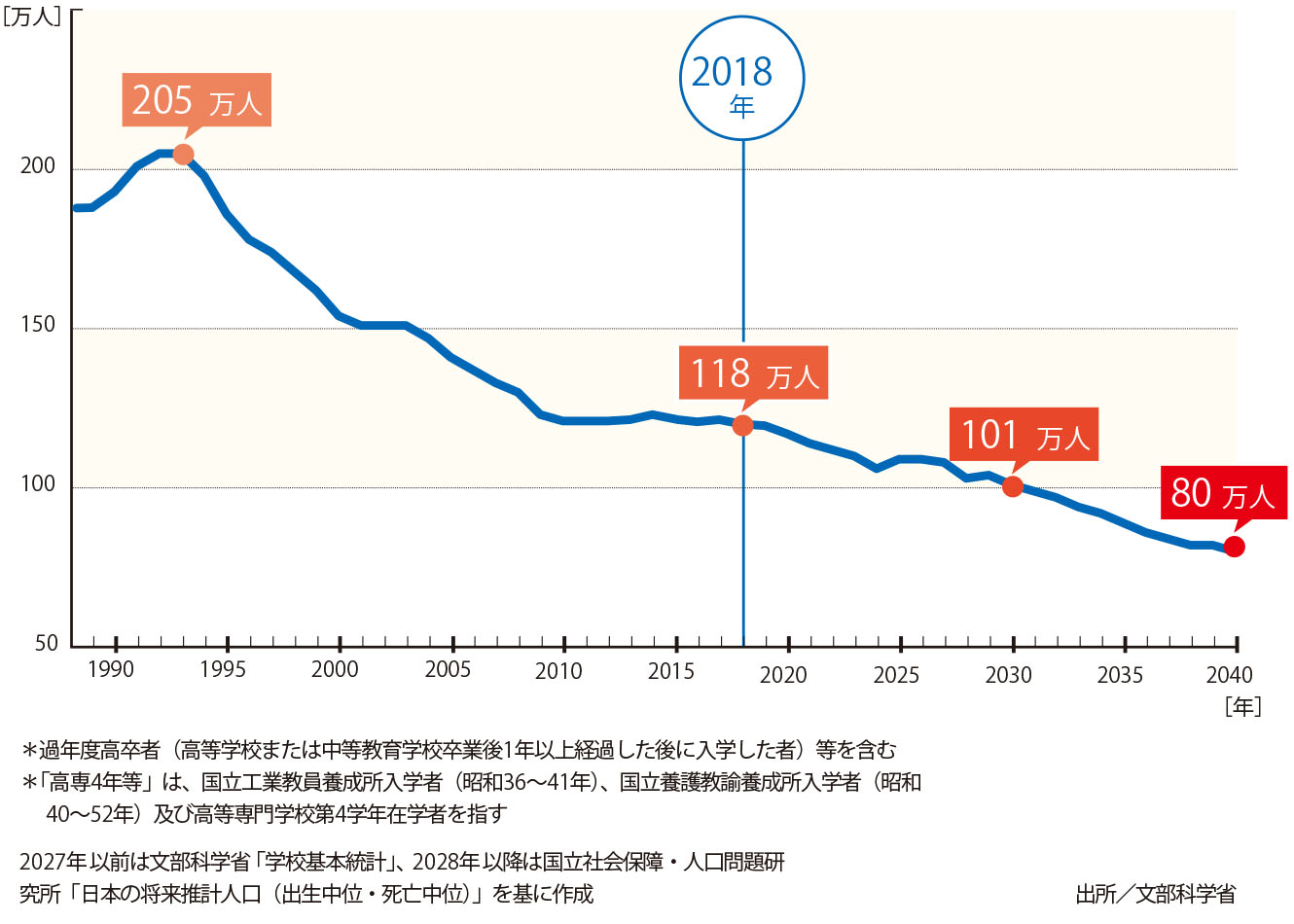

また、「2018年問題」に象徴される18歳人口の減少(図1)により、大学の学生募集は困難さを増し、各大学とも広報活動に少なからぬマンパワーと経費を注がざるを得ない状況となっている。大学が広報活動にどの程度の費用をかけているかは、外部からは定かには判断できないが、小さな大学でも数千万円、大きな大学では数億円といわれている。その原資が学生の納付金であることを考えると、必要最小限に抑えることで、教育環境の充実への投資を期待したいと思うのである。

図1 18歳人口(男女別)の将来推計──2018年問題とは

2016年の18歳人口は120万人程度であるが、2018年から徐々に減り始める。2030年には100万人程度まで減少し、さらに2040年には約80万人まで減少するという推計となっている。

学生募集環境が厳しくなったことで、目先の改善を期した小手先の広報活動に頼りたくなる気持ちは分からなくはないが、こういうときだからこそ基本に立ち返り、学生という顧客に有用な価値を与えることのできる大学の在り方をきちんと考え、そこに向けて一貫性を持った歩みを始める必要がある。

広報の役割は第3段階へ

18歳人口が多かった当時の広報の役割は、大学の内容を伝えることで事足りていた。大学であれば、どこも定員を充足できていた時代であった。それが、1992年の205万人をピークに、右肩下がりに18歳人口が減少していく状況になってきた。

するとステークホルダーである高校教員や保護者、そして直接の顧客である受験生との関係性を構築することが、広報の新たな機能として求められるようになった。オープンキャンパス開催日数の増加、内容の充実や、高校教員への詳細かつタイムリーな情報提供に各大学とも力を注ぐようになってきた。

そして18歳人口がピーク時の半分になるという厳しい今日の環境下では、これまでの機能に加えて、今後の自学の在り方を考える、もしくは考える材料を提供するといった機能が新たに求められると考えている。これが広報の第3段階、「大学広報3.0」である。

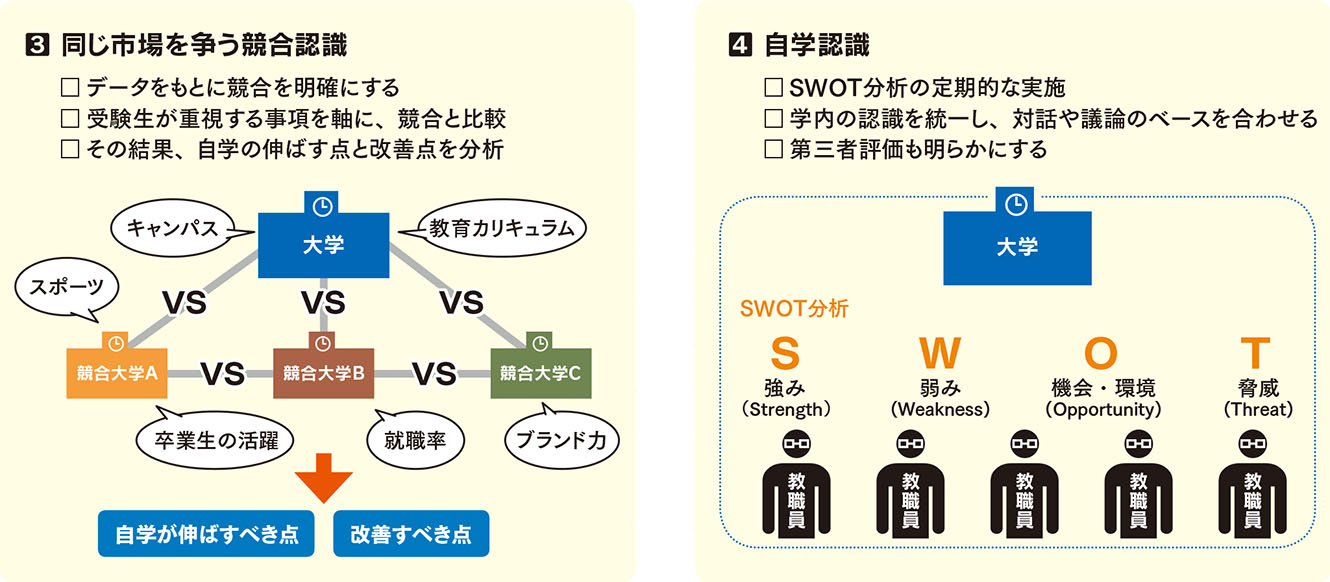

なぜかといえば、顧客が減少し、専門職業大学など競合が増加する厳しい環境の中にあっては、どのような大学、学部の在り方が、顧客や市場から必要とされるのかを明確にし、その実現のために大学をあげて行動していく必要があるからである。この目指すべき在り方を戦略的ポジショニングと呼んでいるが、それを描く材料に最も広報部門が接しているからである。

戦略的ポジショニングとは

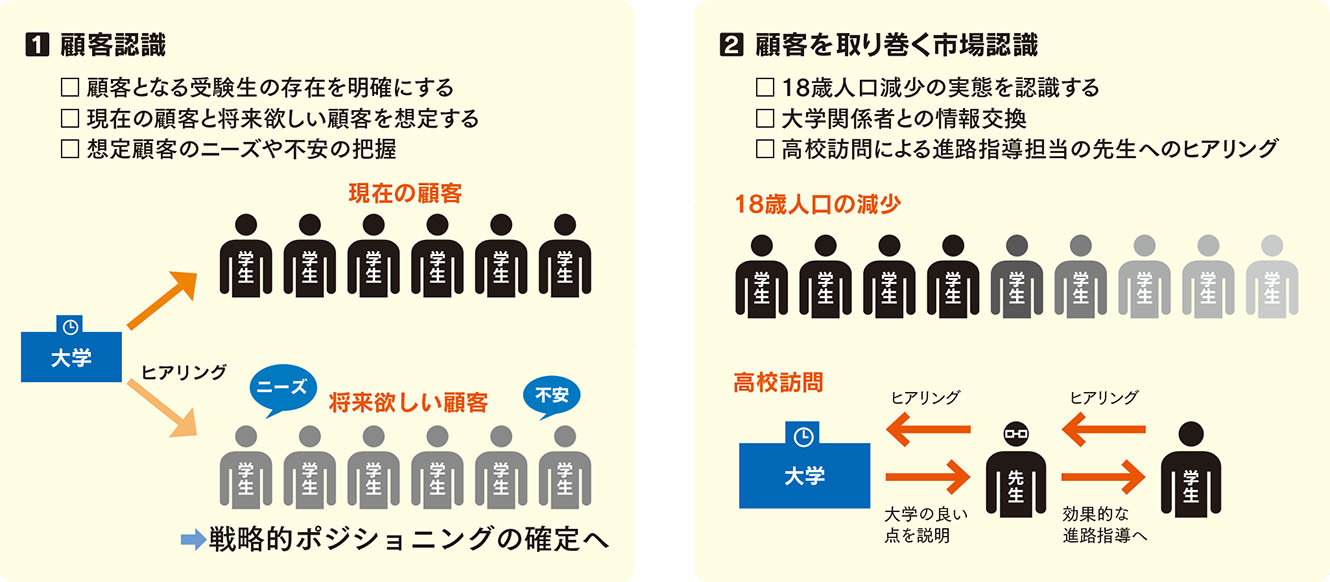

では、この戦略的ポジショニングをどのようにして描けばいいのだろうか。目指す姿であれ戦略であれ、何かを考える際に最も重要なことは、確かな状況認識である。私は4つの認識が必要と考えている。順次、考えていきたい(図2)。

(1)顧客認識

広報という視点での直接の顧客といえば、受験生である。受験生の状況をできる限り正確に認識することが必要となる。ここで重要なことは、認識すべき対象である顧客を確定するということである ...

![[PR] 大学広報のレジェンドが語る「今こそ設立理念と教育力で勝負を」](https://images.microcms-assets.io/assets/9c883224793c4361bfa991c4e6710e04/1da1162789f4425194fe2d7d88b67b51/026_ogp.jpg)