ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

イラスト/たむらかずみ

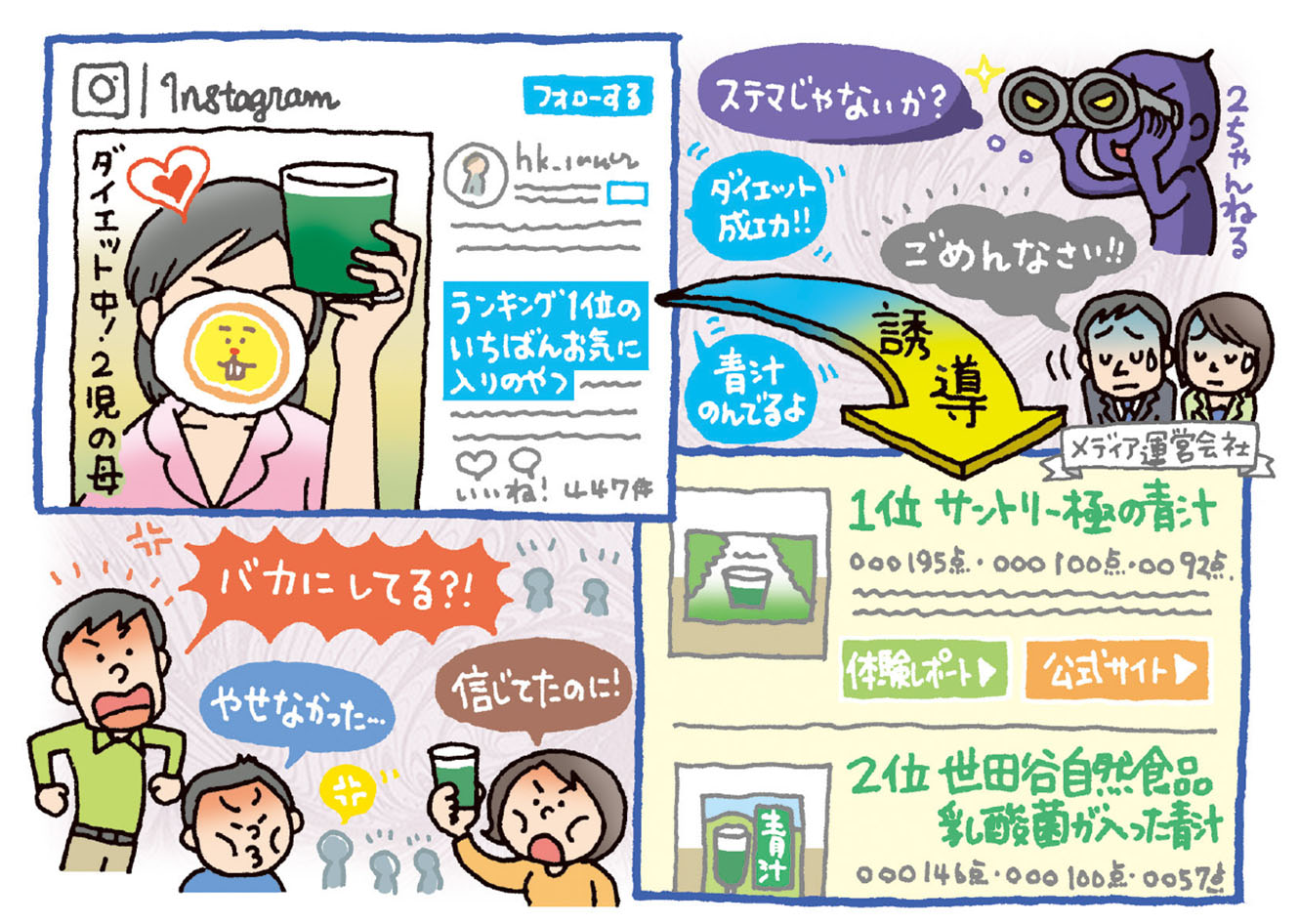

バレる自作自演

ランキングサイトの運営会社社員が、Instagramの匿名アカウントにおいて、サイトで紹介する青汁を飲むダイエットの様子を伝え、サイトに誘導を図っていたことがバレた。

商品紹介・評価のランキングサイト「いろはに青汁」を運営していたインターネット広告関連会社「株式会社フライ」。

社員が一般人を装ったInstagramのアカウントでダイエットの様子を伝える中で、運営サイトと青汁を紹介していた。社員が個人のTwitterで「仕事でダイエット劇的ビフォーアフターしなきゃ」などと告白していたことで発覚し、8月末にお詫び文を出してサイトを閉鎖。Instagramのアカウントも消去された。Instagramではコメント欄でも丁寧な対応をし、2万人以上のフォロワーを集めていた。

「よそもやってる」からバレる

ネット上には数多くの口コミ・評価・ランキングサイトがある。それだけ多くの人が参考にしている証拠だといえる。ネット上の「声」がビジネスに直結するとあって、感想を書いてくれる客に割引をしたり、ブロガーやインスタグラマーなどに商品や金銭を提供して紹介してもらうビジネスもある。

とりわけ美容・健康分野の商品サービスなどでは顕著だ。競争も激しく、欲しい口コミも簡単には生まれないから、それらを完全に否定するのは難しいという見方もあるだろう。よそもやっているというのが口実にもなりやすい。

ところがそうしたものはどこかでバレる。「うまく」行き出した時、不誠実なものほど明るみに出る。「よそもやっている」から、よそから見れば分かるのだ。

訴訟に発展することも

問題視された時、「よそもやっている」は許される理由にはならない。悪質と見られれば組織全体の信頼も失う。

今回の事件とほぼ同じ頃、大阪のリフォーム会社が、口コミサイトで不当に低い評価を書かれて営業を妨害されたとしてサイト運営者を相手に訴訟を起こした。逆のパターンの問題である。

サイトを運営させていたのは同じ大阪に本社がある業界大手の同業他社だった。サイトで1位と評価されたその同業他社には「営業の方が熱心で、誠実な人柄が伝わってきた」などと好意的なコメントがあった一方で、訴えた会社については「過大な費用を請求している」などと書かれていたという。

これらのように問題が表面化する場合でも、実は社内の法務部門や弁護士に相談しながら進めているケースがある。例えば「黒とはいえないがグレーだ」と言われながらリスク覚悟で続けている。このグレーをセーフという意味で受け止めている経営者もいるのだ。

広報の視点を大切に

広報担当としては、法務とは異なる視点から、社会に受け入れられつつビジネスの加速に役立つ声を上げていきたい。目安となるのは、すべてバレた時に、倫理的・社会通念上セーフと言えるのかどうか。それがパブリックリレーションズのスタンスといえる。社内で議論が難しければ、他社の広報仲間にセカンドオピニオンを求めて感覚を失わないようにすることだ。

社会情報大学院大学 客員教授・ビーンスター 代表取締役

米コロンビア大院(国際広報)卒。国連機関、ソニーなどでの広報経験を経て独立、ビーンスターを設立。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。2017年4月から社会情報大学院大学客員教授。著書はシリーズ50万部のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。 |